縄文式土器は日本の縄文時代を代表する文化遺産であり、その独特なデザインや技術的な精巧さから、世界的にも注目を集めている。

しかし、近年ではその縄文土器が日本国内だけではなく、遠く離れたアメリカ大陸とのつながりを示唆する新たな発見が話題となっている。

特に南米エクアドルなどで発掘された土器との類似性が指摘されるなど、縄文人が太平洋を渡った可能性が考古学的にも科学的にも検討されている。

本記事では、この縄文土器に焦点をあて、その起源や役割を再検証するとともに、日本とアメリカ大陸をつなぐ古代人の航海ルートの存在について、多面的に詳しく考察していく。

縄文式土器とアメリカ大陸の関係

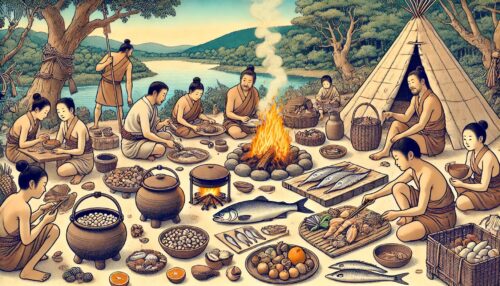

縄文時代における土器の役割

縄文土器は、食料の調理や保存、さらには儀式や葬送儀礼など多様な用途に用いられていた。

当時の人々は、土器に特別な意味を込め、豊穣祈願や祖先崇拝の道具としても使っていた可能性がある。

また、精巧かつ芸術的な装飾が施された土器が多く見つかっており、それらは縄文人が持つ高度な美意識や技術力を如実に表している。

これらの土器が果たした社会的・宗教的役割は、縄文文化を理解する上で欠かせない要素である。

縄文土器とネイティブアメリカンの類似点

南米エクアドルで発見されたバルディビア土器と日本の縄文土器の間には、製造方法や装飾のパターンに多くの共通点が指摘されている。

両地域で見つかる土器には、波型の文様や縄目模様などが類似しており、考古学者の間では、この類似性が単なる偶然以上のものであると広く考えられている。

両地域の間には距離的な隔たりがあるにもかかわらず、これほどの共通性が存在することから、縄文人が太平洋を航海してアメリカ大陸へ到達し、文化的な影響を及ぼした可能性が強く示唆される。

考古学的証拠とその発見

考古学の分野では、縄文土器をはじめとする多様な遺物や遺跡が、アメリカ大陸との交流を裏付ける手がかりとして注目されている。

これまで発見された土器片や生活道具、さらには石器などは、縄文時代とアメリカ大陸の古代文化との間に一定の交流が存在していたことを示している。

特に、南米で見つかった土器の年代が縄文土器の年代と重なっていることから、縄文人が太平洋を越え、遠隔地と文化的・技術的交流を持っていたという仮説が支持されるようになっている。

これらの発見は、縄文文化の広がりを再評価するための重要な材料となっている。

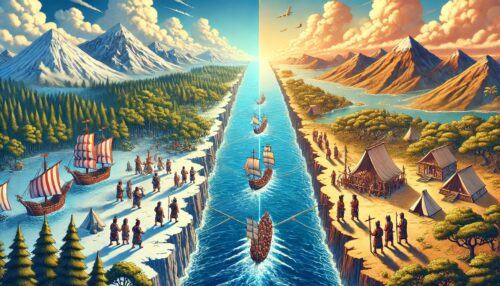

古代人の航海ルートの可能性

日本人と南米先住民のDNA

近年の遺伝学研究において、日本の縄文人と南米の先住民との間に共通する遺伝子が確認されている。

特にミトコンドリアDNAやY染色体の系統解析において、両者の祖先が比較的近い時代に分岐した可能性が示されている。

この共通性は単なる偶然では説明できず、太古の時代に縄文人が何らかの形で南米まで航海し、交流や遺伝子交換を行っていた可能性が強まっている。

これらの研究成果は、考古学的な証拠と相まって、縄文人による太平洋横断の仮説を一層補強するものとなっている。

太平洋を越えた移動の証拠

太平洋各地の島々や南米沿岸地域で発見された遺物や遺跡の配置を精査すると、縄文人が単なる偶発的漂流ではなく、高度な航海技術を駆使していた可能性が指摘されている。

遺物の配置や年代を解析することで、ある程度計画的な航海が行われていたことが示唆される。

また、こうした長距離航海を支えるには、星や潮流などの自然現象を利用する高度な航海知識が必要とされるが、縄文人はそれらを備えていたと考える研究者も多い。

バルディビア土器の発見とその意義

エクアドルのバルディビア文化遺跡から発見されたバルディビア土器は、その製造法や装飾技術が縄文土器と驚くほど酷似していることから注目を集めている。

この発見は縄文人が太平洋を渡り、文化交流を行った最も具体的で有力な証拠とされ、これまでの古代人の航海ルート研究に新たな局面をもたらしている。

さらに、バルディビア土器の年代が縄文土器のそれと一致することから、縄文人が一方向的に文化を伝えた可能性だけでなく、相互交流があった可能性まで議論されるようになっている。

この土器の発見は、古代人の移動ルートに対する従来の理解を大きく変える可能性を秘めている。

縄文文化の形成と変化

縄文人の生活様式と集団移動

縄文人は狩猟採集生活を基本としており、季節や環境の変化に応じて柔軟に生活の場を移していた。

動物や植物資源の分布を追って、集団で広範囲に移動していたことが明らかになっている。

また、こうした資源を効率よく確保するためには、周囲の環境に関する詳細な知識や高度な情報共有が必要だったと推測される。

これらの要素が相まって、遠隔地への航海や長距離移動を可能にする社会的基盤が形成された可能性が高い。

気候変動と文化の影響

縄文時代には数回にわたる顕著な気候変動が起きていたことが知られている。

特に温暖化や寒冷化などの気候変動は、資源の分布や入手可能性に大きな影響を与え、人々の移動や新たな居住地探索を促す大きな要因となったと考えられる。

気候変動に伴う海面の上昇や低下によって沿岸部の居住地域が変化したことが、縄文人の集団移動や文化の多様化をもたらす一因になったとも指摘されている。

遺跡から探る古代人の生活

全国各地で行われる遺跡の発掘調査から、縄文時代の生活様式に関する理解が深まっている。

土器や住居跡、道具類の分析から、縄文人がどのようにして環境に適応し、どのような暮らしを営んでいたのかが徐々に明らかにされている。

特に土器に付着した食物残滓の分析は、当時の食生活を知る手がかりとなり、縄文人が地域ごとに異なる資源を活用し、多様で豊かな生活を送っていたことを示している。

こうした研究の進展は、縄文文化の多様性や適応能力の高さを改めて浮き彫りにしている。

アメリカ大陸への到達の歴史

石器時代の人類の移動

従来の研究では、石器時代の人類がアジア大陸から北米大陸へ移動する際には、ベーリング海峡が凍結して形成された陸橋を経由するルートが主流の説であった。

この説は長らく支持されていたが、近年、新たな考古学的な発見により、太平洋経由の航海ルートという別の仮説が有力視され始めている。

特に、北米の西海岸や南米沿岸で発見された古い年代の遺跡や遺物が、従来のルート説を見直す契機となっている。

羽口の発掘とその証拠

羽口と呼ばれる特定の遺物が太平洋の両岸、すなわち日本や東アジア地域および北米・南米地域の沿岸部で相次いで発見されている。

これらの羽口は漁労や航海に用いられたと推定される道具であり、そのデザインや製法に顕著な類似性が見られることから、文化的交流を示す有力な証拠として注目されている。

この発見によって、縄文人をはじめとした古代人が長距離の航海技術を備えており、太平洋を横断してアメリカ大陸へ到達していた可能性がますます高まっている。

絶滅した民族との関わり

発掘調査で見つかる遺跡や遺物は、縄文人が現在ではすでに絶滅した民族とも交流や接触があった可能性を示唆している。

こうした民族は、北米大陸や南米大陸で一時的に栄え、その後何らかの理由で絶滅したと考えられているが、彼らが持っていた文化的特徴や遺伝的特徴が縄文人を通じて日本へ伝えられた可能性も考えられる。

これらの交流は、古代人の航海能力とともに、当時の世界における文化的・遺伝的なネットワークの広がりを示す重要な手がかりとなっている。

縄文時代の人々と資源の利用

土器に見る食生活と技術

土器に残る食物の痕跡や成分の分析を進めることで、縄文人が非常に多様で高度な食生活を送っていたことが明らかになっている。

土器には植物性食品や動物性食品の残留物が確認されており、特に堅果類や魚介類の調理・保存に優れた技術を駆使していたことが示されている。

また、土器の形状やサイズ、製法からは、用途に応じた多様な調理方法や食文化が発達していたことも推測される。

土器の研究は縄文時代の技術レベルだけでなく、当時の食文化や社会構造を理解する上でも重要な役割を果たしている。

狩猟と漁労の重要性

縄文時代の人々にとって、狩猟や漁労は食料を確保するための中心的な活動であった。

陸上の大型動物や海洋の豊富な魚介類を狩猟・漁労する技術は高度に発達しており、特に沿岸部や河川流域では漁労活動が重要な生活基盤となっていたことが遺跡調査からも明らかになっている。

さらに、こうした漁労技術が発達したことで、遠洋航海を可能にする航海技術が進歩し、結果として縄文人が太平洋を越えて新たな地域へと進出する原動力になった可能性も指摘されている。

地域による資源の差異

縄文時代の日本列島は地域によって気候や地形、生態系が大きく異なっており、利用できる資源も地域ごとに多様であった。

こうした資源の差異が、縄文人の文化や生活様式、さらには社会的組織の形成に大きな影響を与えたと考えられる。

山間部では狩猟採集が主流であり、海沿いの地域では漁労や海産物の利用が盛んであった。

これらの地域差が、集団間での資源の交換や交流を促し、縄文文化の多様性やダイナミックな変化を生む重要な要因となっていたことが推測される。

縄文時代の遺骨とゲノム研究

Y染色体から見る系統

縄文人のゲノム研究は近年目覚ましい進展を見せており、特にY染色体の解析が重要な役割を果たしている。

Y染色体は男性の遺伝子を直接的に伝えるものであり、この解析を通じて縄文人がどのような系統をたどり、日本列島にたどり着いたかが詳細に明らかになってきた。

ユーラシア大陸から移動してきた集団と密接に関連しつつも、長期間の隔離生活を経て独自の遺伝的特徴を獲得したと考えられている。

また、これらの結果は縄文人の社会構造や移動パターンの理解にも新たな視点を与えている。

古代人のルートの推測

最新の遺伝子研究によると、縄文人は日本列島内で完結する存在ではなく、広く太平洋を渡りアメリカ大陸にまで到達していた可能性が示唆されている。

特に注目されているのは南米の先住民と縄文人との間に見られる遺伝子的な類似性である。

Y染色体のハプロタイプやミトコンドリアDNAの比較解析を通じて、両者が古代において交流や接触を持っていたことが示されている。

これはこれまでの常識を覆す可能性があり、さらなる研究が求められている。

歴史的な証拠の分析

ゲノム解析と並行して、考古学的なアプローチも進められている。

縄文式土器が太平洋沿岸や遠隔地の島々、さらには南米地域にも広く分布していることから、縄文人が従来考えられていた以上に高度な航海能力を持っていた可能性が指摘されている。

また、出土する遺跡の規模や位置関係からも、縄文人の移動範囲が広大であり、交易や文化交流を活発に行っていたことが推測される。

これらの多角的な証拠は、縄文時代の人々の活動やその国際的な影響力を再評価する材料となっている。

古代の日本と世界の接点

九州と南米の文化的交流

九州地方で出土した縄文土器と南米エクアドルのバルディビア土器との類似性が注目されている。

これらの土器は、形状や装飾模様だけでなく、製造技術にも顕著な共通点を持つことが確認されている。

これらの類似点は偶然とは考えにくく、古代において日本と南米の間で何らかの形での文化交流が行われていた可能性を示唆している。

具体的な交流の経路や手段については今後の研究課題となっているが、航海技術を駆使した直接的な交流が有力視されている。

アジア人と南米の先住民の関係

最近の遺伝学的および人類学的な研究成果により、アジアの先住民族と南米の先住民族との間に遺伝的なつながりが存在することが明らかになっている。

縄文人は、東アジアと南米の遺伝的リンクを解明する上で重要な鍵となる可能性が高く、これまでの考え方を覆す重要な証拠を提供している。

さらに、言語学的および文化的な側面からも共通性が見られ、これらは縄文人が文化的交流の媒介者となった可能性を示唆する根拠となっている。

演繹的な証拠と革命的発見

これらの研究成果はまだ演繹的な推論段階にあり、全てが科学的に確証を得ているわけではない。

しかし、複数の分野から集積される証拠は、古代の世界史に対する理解を根本的に変える革命的な発見へとつながる可能性を秘めている。

今後の更なる考古学的発掘や遺伝子解析が進めば、これらの仮説をより具体的に検証できると考えられ、縄文文化の国際的な意義と古代世界の文化交流に新たな視点を提供することが期待されている。

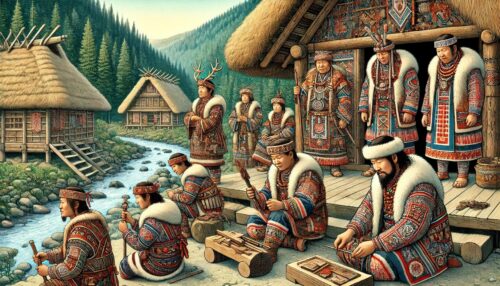

縄文人とアイヌの系譜

アイヌ文化の形成と縄文人の影響

近年の研究によると、アイヌ民族と縄文人のつながりは遺伝学的にも文化的にも極めて深いことが分かってきている。

特に北海道における縄文文化は、アイヌ文化の基礎を形成する上で大きな役割を果たしたとされる。

アイヌ民族の持つ独特な言語や習慣、儀礼などの文化的要素は、縄文時代の社会構造や生活スタイルが基盤となって発展した可能性が高い。

また、これらの文化的影響は遺物や考古学的証拠からも裏付けられており、アイヌ文化を理解する上で縄文時代の重要性が再認識されている。

共通点と違いの考察

縄文人とアイヌ民族の共通点としては、狩猟や漁労を中心とした生活様式が挙げられる。

両者とも自然を崇拝し、生態系と調和した持続可能な暮らしを送っていた。

一方、相違点としては地域的な環境条件や他の民族との交流が挙げられる。

アイヌ民族はより北方的な要素を多く取り入れ、寒冷な気候に適応した独自の生活様式や文化を発展させた。

これらの共通点と相違点を分析することにより、日本列島の先住民の生活と文化がいかに多様で豊かなものであったかがより鮮明になる。

系統解析による古代人の理解

近年進んだゲノム研究の結果、縄文人とアイヌ民族の遺伝的系統が非常に近縁であることが明らかとなった。

Y染色体やミトコンドリアDNAの解析結果は、両者が共通の祖先から枝分かれしたことを示唆している。

このことから、日本列島への古代人の移動パターンや民族集団間の関係性について、従来の歴史観を大きく変える可能性がある。

また、この系統解析の進展は、縄文人およびアイヌ民族が持つ独自の遺伝子多様性を理解する上でも重要な手がかりとなり、古代の人類史を再構築する新たな研究視点を提供している。

世界の古代文化との関連

ユーラシアとアメリカのつながり

縄文時代の日本列島は、ユーラシア大陸とアメリカ大陸を結ぶ重要な文化交流拠点だった可能性が近年指摘されている。

これまでは縄文文化が孤立的に発展したという見方が主流であったが、最新の研究成果はそれを覆しつつある。

縄文土器をはじめとする遺物や遺跡の広範な分析によって、ユーラシアとアメリカの双方との交流の痕跡が明らかになってきた。

特に太平洋沿岸部の遺跡群の発掘調査からは、交易や情報交換の場としての日本列島の役割が浮き彫りになり、縄文人が持つ高度な航海技術の可能性も注目されている。

文化の発展と移動の歴史

縄文文化が東アジア地域だけでなく、アメリカ大陸にまで文化的影響を及ぼしていたことが縄文土器や他の文化的遺物の分析から明らかになっている。

特に北米西海岸や南米エクアドルの遺跡では、縄文式の技術や装飾スタイルを持つ遺物が発見されている。

この事実は、縄文時代における文化交流の規模や範囲が従来の想定をはるかに超えて広大であったことを示し、人類史における文化の発展と移動の理解を深める上で極めて重要な証拠となっている。

国際的な視点からの考察

現在、縄文文化に関する国際的な共同研究が活発に進められている。

海外の研究者との連携により、縄文文化が世界史の中でどのような位置付けにあるのか再評価されており、その結果、縄文人の航海術や社会構造、芸術的表現などが世界の古代文明と並び評価されるようになっている。

縄文文化の研究は、古代におけるグローバルな人類交流の実態を理解するための重要なテーマとして、世界的にも注目を集めている。

まとめ

縄文式土器を通じて、日本とアメリカ大陸の間には、従来考えられていた以上に深く、幅広い古代のつながりが存在したことが明らかになりつつある。

これまでの研究により、土器や遺跡、さらには遺伝子レベルでの分析が進展し、太平洋を越えた縄文人の航海や文化交流の可能性が科学的に裏付けられつつある。

考古学的証拠に加えて遺伝学や気候学など、さまざまな学問領域が統合的に研究を進めることで、古代人の移動ルートや交流の様子が徐々に明確化されてきている。

このような研究の成果は、縄文時代に対する従来のイメージを刷新すると同時に、日本列島とアメリカ大陸という遠隔の地が、すでに数千年前から文化的・技術的交流を行っていたという新たな歴史像を提示している。

今後の研究によりさらに詳細な情報が得られれば、縄文文化の国際的意義や古代の人類移動の理解が一層深まることが期待されている。