縄文土器は、日本列島で独自に発展した土器文化であり、世界最古の土器として広く認識されています。

約1万6千年前から作られ始めたとされるこの土器は、人類の生活様式や文化の大きな転換期を象徴する存在です。

特徴的なデザインや複雑な文様、そして高度な製作技術は、考古学者や歴史愛好家の関心を集め続けています。

縄文土器は単なる生活道具としてだけでなく、当時の人々の精神性や美意識を色濃く反映した文化遺産ともいえるでしょう。

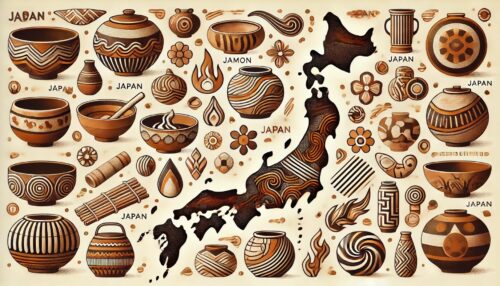

また、縄文土器は日本各地で発見され、その種類や形状、装飾の違いから、地域ごとの文化や交流の様子も読み取ることができます。

これにより、縄文時代には想像以上に豊かな社会構造や文化的背景が存在していたことが明らかになってきました。

土器に残された縄目の模様や植物、動物をかたどった装飾は、当時の人々の自然観や宗教観を伝える重要な手がかりでもあります。

本記事では、縄文土器がなぜ世界最古とされるのか、またその背景にある歴史的・文化的意義について詳しく解説します。

さらに、現代における縄文土器の価値や、日本文化への影響についても考察し、縄文土器の魅力を多角的に紹介していきます。

縄文土器の概要と歴史

縄文土器とは何か

縄文土器は、約1万5千年前から約2300年前までの縄文時代に、日本列島で作られた素焼きの土器です。

その名は表面に施された縄目の文様に由来します。用途は煮炊きや食糧の保存、儀式的用途など多岐にわたります。

さらに、こうした土器は単なる生活用品にとどまらず、当時の人々の精神文化や価値観までも反映した重要な文化財でもあります。

土器に施された複雑な装飾や文様は、縄文人の豊かな感性と自然観、または信仰の一端を今に伝えています。

縄文時代の背景と文化

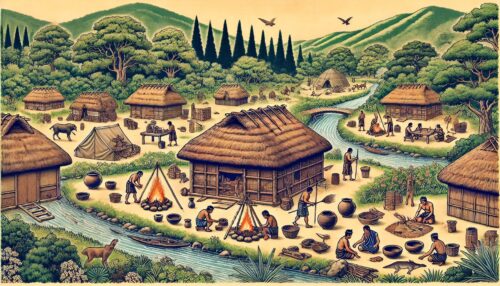

縄文時代は、氷期が終わり温暖化が進んだことで、人々が豊かな自然環境に恵まれた日本列島で暮らし始めた時期です。

狩猟採集を中心とした生活から徐々に定住型の社会が形成され、食物の加工や保存のために土器が重要な役割を果たすようになりました。

加えて、土器の使用は料理方法の多様化や食文化の発展にも寄与し、焼く・煮るといった調理技術の向上にもつながったと考えられます。

また、この時代には地域ごとに異なる文化や習慣が生まれ、それぞれが独自の文様や形状を持つ土器を生み出しました。

縄文土器の出土遺跡

青森県の三内丸山遺跡や新潟県の火焔型土器が出土した馬高遺跡をはじめ、日本全国の数多くの遺跡から縄文土器が発見されています。

特に三内丸山遺跡では大規模な集落跡が確認され、土器のほかにも木製品や骨角器なども出土しており、当時の生活の様子が詳しくわかります。

馬高遺跡からは非常に精巧で美しい火焔型土器が発見されており、縄文人の高度な造形技術がうかがえます。

その他にも北海道から九州にかけてさまざまな形状・装飾の土器が見つかっており、縄文時代の地域ごとの特色や社会構造を知るうえで、土器は非常に貴重な資料となっています。

縄文土器の種類と特徴

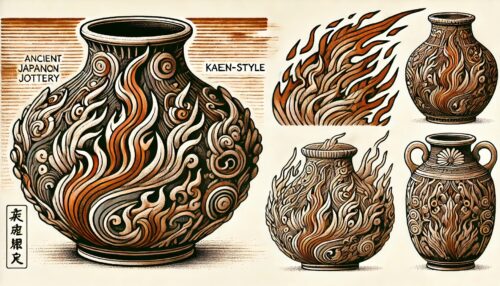

火焔型土器の特徴と文化

火焔型土器は、縄文土器の中でも特に装飾性が高く、炎を模したようなダイナミックなデザインが特徴です。

土器の縁には突起や複雑な渦巻き模様が施され、まさに炎が燃え上がる様子を思わせます。

主に儀式用途とされ、その美術的価値も高く評価されています。

火焔型土器の制作には高い技術力が求められ、縄文人の美的感覚と造形力の高さを示す代表的な存在です。

また、火焔型土器は単なる実用品ではなく、精神的・宗教的な意味合いを持っていたと考えられています。

縄文土器の主な種類

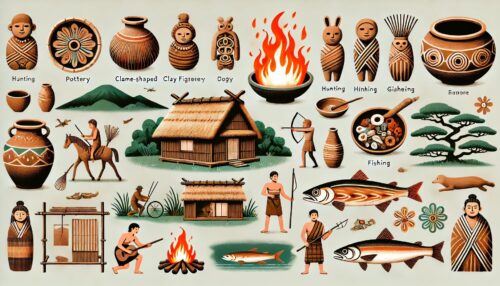

縄文土器はその形状や用途から深鉢型、浅鉢型、壺型、脚付き土器や注口土器など多様な種類に分類されます。

深鉢型は煮炊き用として使われ、浅鉢型は食物の盛り付けや保存に利用されました。

壺型は液体の保存に適しており、脚付き土器は儀式などで用いられた可能性があります。

さらに、時代や地域によって形状や装飾が大きく異なり、多様な文化が反映されています。

これらの種類の違いは、縄文時代の人々がどのような生活を送り、どのような価値観を持っていたのかを示す重要な手がかりとなります。

文様と装飾の意味

縄文土器の文様には、自然崇拝や呪術的意味が込められていると考えられています。

土器には縄目模様のほか、動植物の模様や渦巻き、波形、幾何学的文様が施され、当時の人々の精神世界や自然観を反映しています。

これらの文様は単なる装飾ではなく、豊穣や生命力、自然とのつながりを祈念したものと考えられており、土器を使った祭祀や儀礼の場面でも重要な役割を果たした可能性があります。

さらに、土器の文様には地域ごとに特色があり、集落間の文化的な違いや交流の痕跡を読み取る手がかりにもなっています。

世界最古の土器としての位置づけ

縄文土器が世界最古な理由

縄文土器は約1万6千年前のものが確認され、世界最古の土器として考古学的に裏付けられています。

土器の出現は人類の生活史において大きな転換点であり、狩猟採集生活からより定住的な生活への移行を示しています。

縄文土器はその始まりの証とも言え、日本特有の独立した文化進化の証拠とされています。

さらに、その製作技術や用途の多様さは、縄文時代の社会の成熟度や生活の豊かさを物語っています。

土器の存在は、食糧加工・保存・儀式など、さまざまな生活の場面で重要な役割を果たしたと考えられます。

他地域の土器との比較

中国や中東でも古い土器が発見されていますが、縄文土器ほど古い時代のものは少なく、その多くが機能性重視のシンプルな作りであるのに対し、縄文土器は高度な装飾性や独自性を持つ点が際立っています。

例えば中国の仰韶文化や新石器時代の土器と比較しても、縄文土器は文様の複雑さや形状の多様性において非常に優れており、装飾技術や精神文化の反映という点でも他に類を見ない存在です。

こうした違いは、日本列島の自然環境や社会構造の違いにも起因していると考えられます。

縄文土器の国際的評価

世界的にも縄文土器は人類史上重要な文化遺産として評価されています。

考古学的価値だけでなく、独自の美意識や技術水準の高さが認められ、海外でも展示会や研究が進められています。

特に火焔型土器をはじめとした装飾豊かな土器は、現代のアーティストやデザイナーにも大きな影響を与えています。

こうした評価は、縄文土器が単なる考古資料としてだけでなく、芸術作品や文化財としての価値を持つことを示しており、今後の研究や保存活動のさらなる発展が期待されています。

家族と集落の生活

縄文人の生活様式

縄文人は主に狩猟採集で生計を立て、小規模な集落を形成し、定住型の生活を送っていました。

さらに、採集した木の実や魚介類、狩猟による獣肉など、多様な食資源を活用していました。

季節ごとに異なる食材を利用し、保存技術の向上も相まって、食生活は非常に豊かだったと考えられます。

土器を使った食糧加工や調理は、煮炊きの技術を高めるだけでなく、食の多様性を生み出す重要な要素でした。

定住と移動の構造

集落間の交流や資源を求めた移動もありましたが、基本的には定住生活が中心でした。

特に豊かな自然資源のある場所では、長期間にわたる定住が可能となり、集落は徐々に大規模化していきました。

土器製造の技術や文化は、こうした定住化の流れの中で発達し、地域間の交流や交易によって各地に広がりました。

集落間では物資のやり取りや情報交換も活発に行われ、縄文人たちは思った以上に広い範囲で交流していたと考えられます。

社会と集団の成り立ち

縄文社会は平等的な集団生活を基本とし、血縁や地縁を中心としたコミュニティが構成されていました。

特定の支配者が存在するような階層構造は確認されておらず、共同体としての協力関係が重視されていたとみられます。

土器製作や食糧の加工・保存、住居の建設など、さまざまな作業を協力して行うことで、集団内の連帯が強まりました。

土器製作を通じて培われた技術や知識は、次世代へと受け継がれ、コミュニティの持続的な発展に大きく貢献したと考えられています。

縄文文化とその影響

文化圏の形成

縄文文化は日本列島各地で多様な地域文化を形成し、その独自性が広く認識されています。

特に東日本と西日本では文化の差異があり、土器や生活様式にもそれぞれ独自の特徴がみられます。

さらに、地域ごとに異なる土器の形状や文様、生活に使われた道具や住居構造からも、それぞれの地域特有の文化圏が築かれていたことがうかがえます。

こうした多様性は、縄文人が自然環境に適応しながら独自の生活様式を発展させていた証といえるでしょう。

日本文化への影響と変遷

縄文時代に育まれた自然崇拝や集団的生活の精神は、その後の日本文化の根底に脈々と受け継がれました。

特に自然との共生を重んじる姿勢は、農耕文化の発展とともに形を変えながらも、日本人の精神性や宗教観の中に深く根付いていきました。

縄文的な自然と調和する生き方は、日本の伝統的な価値観や精神性に深く影響を与え、和歌や俳句、祭礼などの文化芸術にもその痕跡を見ることができます。

さらに、神道や民間信仰に見られる自然崇拝の原型は縄文時代にさかのぼるともいわれています。

現代の文化的影響

現代の日本文化にも縄文文化の影響が見られます。特に工芸品やアート作品に縄文土器の装飾や文様が取り入れられ、その力強く独特な美意識は多くの芸術家にインスピレーションを与えています。

建築やデザインの分野でも、縄文時代の有機的な曲線や自然モチーフは注目されており、現代的な表現の中に再解釈されることも増えています。

また、近年では縄文文化そのものが再評価され、教育現場や観光資源としても活用されるなど、縄文の精神は現代社会においても生き続けているのです。

縄文土器の発見と研究

縄文土器の発掘史

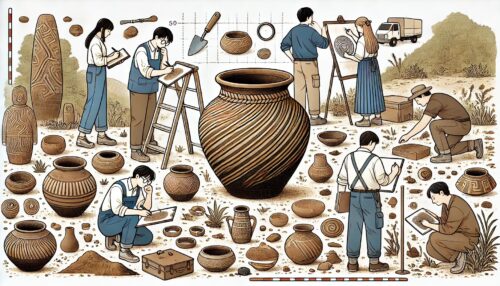

縄文土器は明治時代以降、本格的な発掘調査が行われるようになりました。

特に戦後、考古学の研究が進み、縄文土器の年代測定や分析が精密になり、より正確な歴史が明らかになりました。

発掘の進展に伴い、当初は単なる古代の生活道具とみなされていた土器が、次第に芸術性や精神文化の反映としても評価されるようになりました。

全国各地で発掘された遺跡の数は増え続け、縄文文化の広がりや地域ごとの特色が次第に明らかになっています。

考古学的研究の進展

科学的分析手法の発達により、縄文土器の製作年代や製法が詳細に解明されています。

X線分析や放射性炭素年代測定などにより、新たな知見が次々と報告されています。

さらに、土器の組成分析や使用痕分析といった最新技術の導入により、土器がどのような材料で作られ、どのように使用されていたのかまで明らかになりつつあります。

こうした研究成果は、縄文人の生活の実態や技術力の高さを示すと同時に、地域間の交流の様子や文化的背景の解明にも寄与しています。

新しい発見とその意義

近年の発掘調査では、縄文土器の用途や地域交流を示す証拠が新たに発見されています。

例えば、特定の地域でしか産出しない粘土や装飾技法を持つ土器が遠隔地から発見されることもあり、当時の交易や交流の広がりがうかがえます。

これらの発見は縄文社会の複雑さや技術水準の高さを示すもので、縄文時代の理解を深めています。

さらに、土器の意匠や形状の変化から、時代ごとの精神文化や価値観の移り変わりを読み取る試みも進められており、縄文土器は単なる生活道具にとどまらない、重要な文化的・歴史的資料としての位置付けを強めています。

日本列島における土器の分布

地域ごとの土器の特徴

日本列島の各地で土器のデザインや製法に違いがあります。

東北地方の精巧で重厚な火焔型土器は、その大胆な造形と複雑な装飾が特徴で、祭祀や儀式など精神的な用途も強く示唆されています。

一方、西日本では機能性重視のシンプルなデザインが多く、日常生活での実用性が重視されていたことがうかがえます。

さらに、北海道の土器には寒冷地ならではの形状的工夫が施されているほか、南九州では独特の色彩や焼き方が見られるなど、気候や地形、地域文化が土器に反映されています。

これらの違いは縄文人の生活環境への適応力の高さを物語っています。

弥生土器との違い

弥生土器は縄文土器と比べると全体的に装飾が簡素で実用的な特徴があります。

農耕社会への移行に伴い、食料の貯蔵や調理など効率性や機能性が強く求められた結果、土器の形状はより薄手で軽量化し、大量生産にも適したものへと変化していきました。

弥生土器は赤褐色の滑らかな表面が特徴的で、縄文土器のような複雑な文様や装飾はほとんど見られません。

この違いは、食生活や社会構造の変化を如実に反映しています。

土器が示す地域文化

土器の分布や特徴からは、地域間の交流や交易ネットワークの広がりを読み取ることができます。

例えば、特定の技法や装飾が遠く離れた地域でも発見されるケースがあり、縄文時代の人々が積極的に物資や情報を交換していたことがわかります。

土器は単なる生活道具ではなく、その土地ごとの文化や価値観を映し出す重要な資料です。

さらに、土器に込められた精神性や宗教観、自然観なども地域ごとに異なり、それぞれの集落が独自の文化を形成していたことがうかがえるのです。

縄文土器の未来

保存と保護の重要性

縄文土器は経年劣化のリスクがあり、保存・保護のための取り組みが欠かせません。

土器は焼き物であるがゆえに壊れやすく、温度や湿度の変化によって損傷することも少なくありません。

そのため、博物館や研究機関による適切な保存技術や環境整備が重要となります。

加えて、3Dスキャンやデジタルアーカイブ化など、最新のデジタル技術を活用した保存方法も検討されており、未来に向けた保存対策が進められています。

また、地域ごとの小規模な資料館や展示施設でも保存活動が進んでおり、地域の誇りとして縄文土器を守る意識が広がっています。

文化遺産としての認識

縄文土器は日本文化を象徴する貴重な文化遺産として国内外で認識が高まっています。

考古学や歴史学の分野だけでなく、美術やデザインといった幅広い分野でもその価値が見直されつつあります。

特に教育分野での活用が進んでおり、学校教育や博物館の展示を通じて、子どもたちや若い世代が縄文文化に触れる機会が増えています。

さらに、メディアやSNSを通じた情報発信も活発化し、縄文土器の魅力や文化的な意味がより多くの人々に伝わるようになっています。

世界遺産登録の影響

縄文遺跡群の世界遺産登録により、縄文文化の国際的な注目度が上がりました。

これを機に国内外での研究交流や観光促進が期待されます。特に観光資源としての活用が進んでおり、遺跡を巡るツアーや体験型イベントなどが各地で開催されています。

さらに、国際的なシンポジウムや研究プロジェクトも増加し、縄文文化の学術的価値が世界規模で認識されるようになりました。

今後は持続可能な観光と研究の両立を図りながら、縄文土器を未来へと受け継ぐための取り組みが一層求められるでしょう。

縄文土器を支える技術

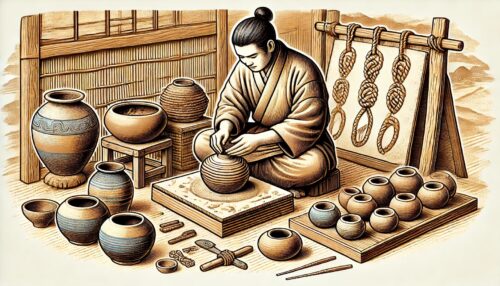

製作技術の進化

縄文土器の製作技術は時代と共に高度化し、さまざまな工夫が施されました。

特に土器を高温で安定的に焼く技術が発達し、耐久性と機能性が向上しました。

焼成の技術には地域や時期による違いも見られ、簡易な焚き火によるものから、より高温での焼成が可能な工夫された焼成場まで、多彩な技法が発展しました。

さらに、土器の形状や厚みの調整によって、実用性だけでなく装飾性や美しさにもこだわった高度な技術がうかがえます。

素材と道具の関係

縄文土器の素材である粘土や、文様付けに使われた道具には地域差がありました。

粘土の性質や採取地によって土器の色合いや質感が異なり、そこから地域ごとの特色が生まれました。

また、貝殻や木片、骨などさまざまな道具が用いられ、文様を刻んだり、押し付けたりすることで多彩な模様が生み出されました。

さらに、製作過程では粘土に砂や植物繊維を混ぜることで強度を高める工夫も施されており、縄文人の試行錯誤と技術力の高さがうかがえます。

技術革新の歴史

縄文時代を通じて土器製作技術は継続的に革新され、生活環境の変化や交流の拡大と共に進化を続けました。

特に後期には芸術性の高い土器が登場し、単なる生活道具から精神文化や宗教的象徴としての役割も強まっていきました。

こうした技術革新は、隣接する地域との交流によって促進されたと考えられており、各地で独自の発展を遂げる一方で、共通する技術的特徴も見られます。

その技術的遺産は現代の陶芸技術にも深い影響を与え、日本の焼き物文化の原点ともいえる存在です。

まとめ

縄文土器はその古さ、美しさ、そして文化的価値によって、日本だけでなく世界的にも非常に重要な遺産です。縄文土器を通じて日本の古代史を理解することは、現代の日本文化を考える上でも重要な意味を持っています。

さらに、縄文土器は人類の技術革新や精神文化の成熟を示す象徴的な存在でもあり、自然との共生を基盤とした縄文人の価値観や暮らしぶりを今に伝えています。

また、縄文土器の研究や保存は、単に過去を知るだけでなく、未来に向けての文化的財産を守る行為でもあります。

現代の芸術やデザインにも大きな影響を与え続ける縄文土器は、日本の文化的アイデンティティを再認識するうえでも非常に価値のある存在です。

今後も引き続きその魅力を国内外に発信し、次世代へと受け継いでいくことが求められています。