デリーの鉄柱は、インド・デリー郊外に位置し、1500年以上もの長い歳月を経てもなおほとんど錆びることなくそびえ立ち続ける、まさに謎に満ちた鉄の遺産です。

現代の技術をもってしても、このような耐久性を持つ鉄製品は非常に稀であり、その驚異的な耐久性と精巧さから、デリーの鉄柱はしばしば”オーパーツ”(Out-of-place Artifact)として取り上げられます。

オーパーツとは、当時の技術水準では到底製造できなかったとされる物品や遺構を指し、古代の超技術の証拠とされることも多い概念です。

この鉄柱は、インド亜大陸における古代の製鉄技術の粋を集めた存在ともいえるでしょう。

その材質や製造過程、表面処理技術には今なお多くの謎が残されており、古代インドの高度な金属加工技術や科学的知見の存在を示唆するものとして、多くの学者や研究者から注目されています。

本記事では、このデリーの鉄柱がいかにして誕生し、どのような歴史を経て現在まで残されたのか、また、その特異な技術的背景や文化的な意義について詳しく考察します。

さらに、なぜこの鉄柱がオーパーツと呼ばれるようになったのかについても掘り下げ、古代の技術力の高さと現代にも通じる技術的ヒントを探っていきます。

デリーの鉄柱の特殊性とは?

デリーの鉄柱の基本情報

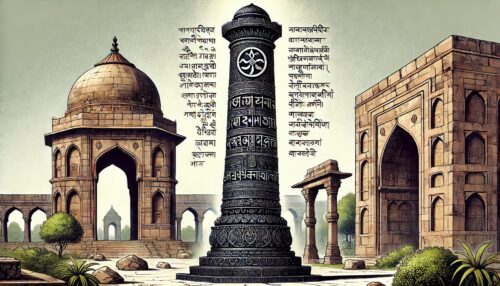

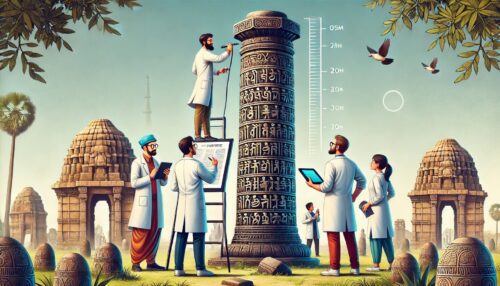

デリーの鉄柱は、高さ約7メートル、直径約44センチ、重さ約10トンとされる巨大な鉄製の柱です。

純度99.72%の純鉄から成り、地上部分に錆の進行がほとんど見られないという驚異的な耐久性を誇ります。

表面にはサンスクリット語の碑文が丁寧に刻まれ、頂部には装飾的なチャクラも施され、当時の職人技術の高さがうかがえます。

この鉄柱は、その重厚さと美しさから、見る者に圧倒的な存在感を与える構造物となっています。

さらに、地下には約2メートルの部分が埋まっているとされ、見た目以上の重量感と構造的安定性を備えています。

鉄柱の表面は長年の風雨にもかかわらず、美しい金属光沢を残し、鉄という素材の限界を超えた存在ともいえるでしょう。

デリーの鉄柱の発見と歴史

鉄柱は現在、デリー南部メヘラウリー村のクトゥブ・コンプレックス内にあり、イスラム建築と歴史的建造物に囲まれた観光名所のひとつとなっています。

しかし、もともとは中央インドのウダヤギリ石窟群の前に建てられていたと考えられています。

鉄柱が建てられたのはグプタ朝時代の415年頃と推定され、強大な権力を誇ったチャンドラグプタ2世の時代の産物とされています。

13世紀になると、デリー・スルタン朝の時代に鉄柱は現在の場所へと移設されました。

この移設には当時の人々の技術力や鉄柱への特別な思いが込められていた可能性が高く、鉄柱の存在はインドの歴史の転換点を象徴するものといえるでしょう。

鉄柱の移動過程や理由については諸説ありますが、長い歴史の中でその存在が守られてきたことは非常に興味深い点です。

なぜデリーの鉄柱はオーパーツと呼ばれるのか

デリーの鉄柱がオーパーツと呼ばれる最大の理由は、鉄という素材にもかかわらず、1500年以上もの長きにわたってほとんど錆びることなく現在までその姿を保ち続けているという驚くべき事実にあります。

純鉄製の巨大な構造物がこれほど長期間にわたって保存される例は世界的にも極めて珍しく、この鉄柱は古代の技術力の高さを物語る貴重な遺産となっています。

加えて、古代インドの職人たちがどのようにしてこのような防錆技術を施したのか、その詳細な技術は未だ解明されていない部分も多く残されています。

このため、デリーの鉄柱は「時代を超えた技術の産物」、すなわちオーパーツとして多くの研究者や歴史愛好家たちの関心を集め続けているのです。

古代技術の謎

デリーの鉄柱に使用された素材

鉄柱は、インド亜大陸で産出する鉄鉱石の中でも特にリンを多く含んだ鉄鉱石から作られたと考えられています。

このリン成分が、鉄柱の長寿命を支える重要な要素であるとされています。

さらに古代の製鉄過程では、リンを多く含むミミセンナなどの植物を燃料や添加物として使用した可能性があり、これによって鉄の中にさらに多くのリンが取り込まれたとも言われています。

このような素材の選定は、単なる偶然ではなく、古代の技術者たちが経験則から導き出した知識だったのかもしれません。

鉄柱の製造技術とその特異性

古代インドの製鉄および鍛造技術は非常に高度であり、熱して叩く「鍛造」という工程を何度も繰り返すことで、鉄の中の不純物を外へと追いやる手法が用いられました。

こうした工程を経ることで、鉄の純度は自然と高まり、鉄そのものの耐久性も向上します。

特にデリーの鉄柱では、鉄板状にした鉄素材を積み重ね、加熱しながら叩き固めるという技術が駆使され、鉄の内部にリン酸化合物の皮膜が形成されたと考えられています。

このリン酸化合物は非常に安定した物質であり、酸化を防ぐバリアとなって長期間の防錆効果を生んだのです。

また、当時の職人たちは加熱や冷却の温度管理にも長けており、繰り返される鍛錬の工程によって、鉄の結晶構造が最適化され、強度が格段に増したと考えられます。

この製造工程の複雑さと繊細さは、現代の専門家が見ても驚くべきものといえるでしょう。

老化した表面が示す情報

デリーの鉄柱は、1500年以上もの間、風雨や強い日差し、さらには人の手による接触といった自然環境や人的要因に晒されてきました。

それにもかかわらず、鉄柱の表面の腐食は極めて限定的です。表面には、ところどころ赤茶けた部分が確認されますが、それは主に表層の変化にとどまっており、内部への腐食はほとんど進行していないのが特徴です。

これは、表面に形成されたリン酸化合物のコーティング層が大きな役割を果たしている証拠とされます。

この被膜は酸化や水分の侵入を防ぐ盾のような役割を果たし、鉄柱を長期間にわたって守ってきたのです。

さらに、このコーティング層は経年によってより強固なものになったと考えられ、まさに時間が鉄柱を守ったともいえるでしょう。

このような鉄の経年変化や表面の状態を分析することで、当時の技術力の高さだけでなく、古代の人々がいかに自然と共存し、長期的な視点で物づくりをしていたのかが浮かび上がってきます。

デリーの鉄柱は、単なる技術の産物ではなく、古代インド人の知恵と工夫、そして自然への深い理解を象徴する存在なのです。

デリーの鉄柱とアショカピラーの関連性

アショカ王の柱との比較

デリーの鉄柱はしばしば「アショカ王の柱」と呼ばれることもありますが、実際にはアショカ王の時代より約700年も後に建てられたものです。

アショカ王の柱は石製で、主に仏教の教えや勅令が刻まれているのが特徴であり、宗教的な意味合いが強い構造物です。

一方、デリーの鉄柱は鉄製で、技術的な象徴としての性格が強く、両者はその材質や目的、時代背景において明確に異なっています。

アショカ王の柱が仏教の普及と権力の誇示のために建てられたのに対し、デリーの鉄柱はその高い製鉄技術を誇示するための記念碑とも考えられています。

また、アショカ王の柱はインド各地に点在し、規模やデザインもさまざまですが、デリーの鉄柱はその大きさや精密さ、そして特殊な防錆技術によって、一線を画す存在となっています。

このため、二つの柱を混同するのは誤りであり、それぞれが異なる歴史的意義を持つことを理解する必要があります。

チャンドラヴァルマンとの関係

デリーの鉄柱の碑文には、チャンドラヴァルマンという王の名が刻まれており、多くの学者がこれをグプタ朝のチャンドラグプタ2世に比定しています。

チャンドラグプタ2世はグプタ朝の黄金時代を築いた名君であり、その時代には文化や技術が大きく発展しました。

この碑文の存在は、鉄柱がグプタ朝時代の隆盛を象徴する重要なモニュメントであることを示しており、鉄柱の建立時期や背景を特定するうえで欠かせない史料となっています。

さらに、碑文には王の功績や神々への祈りが記されており、単なる記念碑としてだけでなく、宗教的・文化的な意味合いも込められていることがうかがえます。

これにより、デリーの鉄柱は技術の結晶であると同時に、古代インドの精神文化や価値観を今に伝える貴重な存在となっています。

デリーの鉄柱と古代インドの工芸品

デリーの鉄柱は、当時の鉄加工技術の集大成ともいえる存在であり、その製作には非常に高い技能が必要であったと考えられます。

古代インドの職人たちは、精緻な鍛造技術と高度な金属加工の知識を持ち合わせており、鉄を純度高く仕上げ、さらに防錆処理まで施す技術を持っていたのです。

このような技術は、後のダマスカス鋼や日本刀などにも通じるものであり、インドの工芸品の中でも特に評価の高いものの一つとなっています。

デリーの鉄柱は、その技術的・芸術的な価値だけでなく、古代インドの工芸の発展と文化の高さを象徴する存在とも言えるでしょう。

また、鉄柱に施された装飾や碑文の美しさからも、当時の職人たちの誇りと情熱が感じられます。

デリーの鉄柱の現地調査

鉄柱の位置と周囲の遺跡

現在、デリーの鉄柱はインドのデリー南部、メヘラウリー村にあるクトゥブ・コンプレックスの中に位置し、クトゥブ・ミナールをはじめとする歴史的建造物群の一角を成しています。

この場所はユネスコの世界遺産にも登録されており、イスラム建築の壮麗さと、ヒンドゥー・ジャイナ教の古代遺構が混在するインドの歴史的多層性を象徴しています。

鉄柱はこの複雑な歴史背景の中でひときわ異彩を放ち、異なる文化や時代が交差する空間の中で、その存在感を際立たせています。

周囲のモスクや門、ミナレットなどの建築物とともに、デリーの鉄柱は訪れる者に古代から中世にかけてのインドの歴史を体感させる場所となっています。

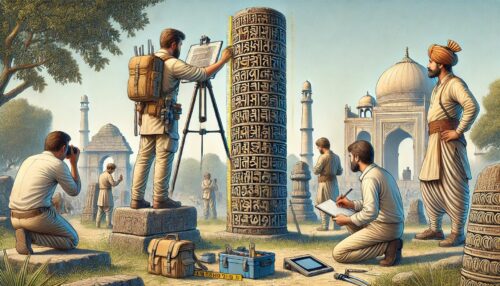

現地での出土品とその分析

これまでの調査では、鉄柱周辺から特筆すべき出土品は確認されていないものの、地質学的な調査や鉄柱の材質分析が進められてきました。

鉄柱の成分分析では、鉄の純度が非常に高いことに加え、リンの含有率が他の鉄製品よりも高いことが判明しています。

さらに、地下部分の構造調査では、地中にしっかりと埋め込まれた基礎部分が鉄柱全体の安定性を保つ重要な役割を果たしていることが分かってきました。

これらの科学的な分析から、鉄柱の製造技術や素材の選定における古代の高度な知見が浮かび上がり、現代の技術者や研究者にとっても学びの対象となっています。

デリーの鉄柱とクトゥブ・ミナールの関係

クトゥブ・ミナールは13世紀初頭に建設された高さ72.5メートルの壮大なミナレットであり、デリー・スルタン朝時代の建築技術の粋を集めたものです。

デリーの鉄柱は、その後にこのクトゥブ・ミナールの敷地内に移設され、異なる時代や宗教の建築物が共存するユニークな歴史遺産群を形成しています。

この組み合わせは、インドの多様な歴史の縮図ともいえる光景を作り出しており、訪れる人々に強い印象を与えます。

鉄柱とクトゥブ・ミナールという異なる背景を持つ二つの記念碑が同じ空間に存在することで、インドの複合的な歴史と文化の融合を体感できる貴重なスポットとなっています。

デリーの鉄柱に刻まれた文字

碑文の内容とその意義

サンスクリット語で丁寧に刻まれた碑文は、当時の王の偉業や神々への深い賛美が中心となっています。

特に王の戦功や統治の正当性、さらには王の信仰心が強調されており、鉄柱が単なる記念碑ではなく、宗教的・政治的な意味合いを色濃く持つ存在であることが伺えます。

碑文には当時の社会背景や王権のあり方が反映されており、鉄柱が人々の信仰と王の権威を示す象徴的な役割を果たしていたことがわかります。

親近感を持つ古代の文化

碑文に記された言葉や思想は、現代の私たちにも古代インド人の精神性や価値観を鮮明に伝えてくれます。

内容からは、神々への崇拝の念、自然や宇宙の調和への理解、そして人間の営みへの哲学的な視点が読み取れます。

こうした古代の思想や表現は、時代を超えて私たちにも親近感を与え、当時の人々の生活や心情に思いを馳せるきっかけとなります。

また、碑文を通じて古代の文学的な美しさや修辞技法にも触れることができ、文化遺産としての価値が一層高まります。

文字の解読とその影響

この碑文の解読作業は、デリーの鉄柱の由来や建設背景を明らかにするうえで極めて重要な役割を果たしました。

碑文には王の名前や時代背景が記されており、インド古代史の貴重な一次資料として研究者から高い評価を受けています。

解読によって、グプタ朝時代の政治的・宗教的背景、さらには当時の言語文化までが明らかになり、鉄柱そのものの研究だけでなく、インド全体の歴史研究にも大きな影響を与えました。

さらに、この碑文解読の成果は、世界中の研究者たちの関心を集める契機ともなり、デリーの鉄柱がグローバルな歴史遺産として認識される礎となったのです。

デリーの鉄柱の保全状況

錆びてる状態の科学的分析

現在、鉄柱の下部では人の手による接触や長年の風雨の影響によって錆が発生し始めており、科学者たちによる詳細な分析が進められています。

特に人の手が触れやすい部分では、皮脂や汗などの有機物が付着することで局所的な酸化反応が促進され、表面の防錆機能が弱まりつつあります。

これに対し、主要な防錆要因として、鉄柱表面に自然発生したリン酸化合物の層が確認されており、この被膜が鉄柱全体の腐食を抑える役割を果たしています。

近年の分析では、リン酸鉄を中心とした化合物が非常に安定した状態で存在していることが明らかとなり、鉄柱の保存状態を支えていることが裏付けられました。

今後の保全に向けた取り組み

1997年には鉄柱の周囲に保護柵が設置され、観光客が直接鉄柱に触れることができないよう制限されましたが、それ以降もさらなる保存対策が求められています。

現在では、気候変動による雨量や湿度の増加、酸性雨などの影響が懸念されており、これらの環境要因に対応した保全計画の策定が進められています。

加えて、微生物による腐食や大気中の汚染物質による影響も検討され、鉄柱をより長く保存するための科学的な保護処置や定期的なメンテナンス体制の構築が重要視されています。

観光資源としてのデリーの鉄柱

デリーの鉄柱は、インド国内のみならず世界中から多くの観光客が訪れる人気の観光スポットのひとつとなっています。

その謎めいた歴史や、古代の技術力が生んだ奇跡とも言える存在感は、多くの人々を惹きつけています。

特に、クトゥブ・ミナールを中心とした遺跡群との対比は、訪れる者に古代と中世、イスラム文化とヒンドゥー文化が交錯するインドの歴史的な魅力を強く印象付けます。

近年では、鉄柱の保全と観光資源としての活用の両立を目指し、解説板や音声ガイドの充実、保護措置の強化なども進められ、歴史的遺産としての価値をさらに高めています。

デリーの鉄柱に関する研究

最新の研究成果

近年では、鉄柱表面のミクロレベルでの詳細な分析や成分分析がさらに進みつつあり、鉄柱の耐久性の根拠となる要素が次々と明らかになってきました。

特に表面のリンの存在や、酸化膜の構造、厚さ、形成過程などが科学的に解明されつつあり、このリン酸化合物が酸素や水分の侵入を防ぐ強力なバリアとして機能していることが判明しています。

さらに最新の研究では、微量元素の分布や結晶構造の解析まで進められ、鉄柱の製造時における加熱温度や鍛造回数の推測も試みられています。

これらの成果は、古代インドの製鉄技術がいかに高度であったかを示す貴重な証拠となっています。

鉄柱に対する文化的な考察

デリーの鉄柱は、科学的な分析対象であると同時に、宗教的・文化的な象徴としても高く評価されています。

鉄柱に刻まれた碑文や、その建設背景から、当時の王権の誇示や神々への信仰の現れとしての役割も持ち合わせていたことがわかります。

さらに、鉄柱にまつわる民間伝承や逸話も多く残されており、「鉄柱に背を向けて手を回し、指が届けば願いが叶う」というような伝承が人々の信仰心を支え続けています。

こうした文化的背景から、鉄柱は単なる鉄の塊ではなく、古代インドの精神世界や宗教観の象徴ともなっており、今もなお人々に強い影響を与え続けているのです。

世界各国からの研究者の視点

デリーの鉄柱は、金属工学、考古学、歴史学、文化人類学など、実に多岐にわたる学問分野の研究者たちによって研究が続けられています。

世界中から訪れる学者たちは、それぞれの視点から鉄柱の謎を解き明かそうと試みており、これまでに様々な国際的な学会や研究報告が発表されてきました。

特に欧米や日本などからの研究チームは、最新の分析機器を持ち込み、鉄柱の成分や腐食の進行度合い、保存状態の詳細なデータ収集を行っています。

こうした国際的な研究の積み重ねによって、デリーの鉄柱は今や世界的な学術的関心の対象となっており、古代インドの技術力の証として広く知られる存在となっています。

まとめ

デリーの鉄柱は、古代インドの優れた技術力と深い知恵が結集した奇跡の遺産であり、現代の科学や工学をもってしても完全には解明されていない神秘的な存在です。

1500年以上もの長い年月を風雨に晒されながらも、その姿をほぼ変えることなく保ち続ける鉄柱は、まさに古代の技術力の高さを物語っています。

その錆びない特性や精巧な構造、宗教的・文化的背景を併せ持つこの鉄柱は、世界でも類を見ない存在であり、「オーパーツ」として多くの研究者や歴史ファンの関心を集め続けています。

科学的な分析からは、リン酸化合物による防錆作用や、精緻な鍛造技術の可能性が明らかになりつつありますが、それでもなお全貌は解明しきれていません。

さらに、この鉄柱が語る歴史や文化は、インドの誇るべき精神性や価値観を現代に伝える重要なメッセージともいえるでしょう。

インドの工芸技術の高さを象徴するだけでなく、世界の技術史や文化史にとっても極めて貴重な資料として位置付けられています。

今後も、デリーの鉄柱を巡る科学的研究や歴史的考察は続けられるべきであり、同時にその保全と次世代への継承が強く求められています。

この鉄柱は、過去から未来へとつながる橋渡しの存在として、世界遺産のひとつとして輝き続けることでしょう。