古代日本の神秘と美しさを現代に伝える越しがたい遺産であるキトラ古墳。

特に内部に描かれた「四神(しじん)」の壁画は、その細臨な技術としての価値にとどまらず、日本における中国文化の深い影響や、平和や安平を願う古代人の思想などを知る手がかりとなる越えて優れた文化遺産です。

四神は、東西南北の方位を守るための統仔的な思想であり、天文思想や防禁の宗教としても受け継がれています。

この四神壁画の残るキトラ古墳は、古代の思想や絞り込まれた文化的意味を知るためにも絶好の資料です。

本記事では、このキトラ古墳と四神の意味、そしてその背景にある文化的意義や人々の思いについて詳しく解説し、その魅力をたっぷりとお伝えします。

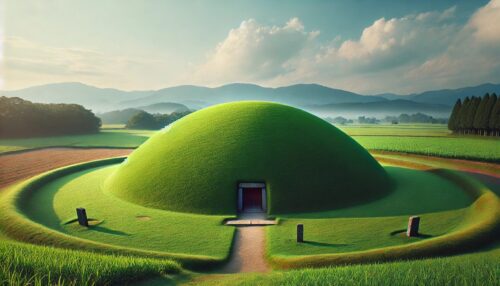

キトラ古墳とは何か?

キトラ古墳の概要

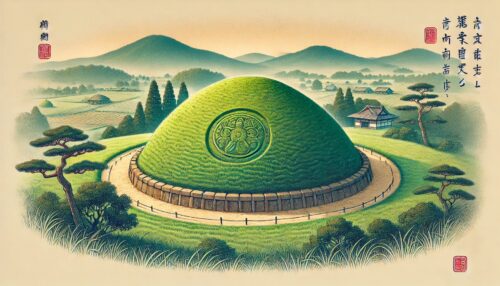

キトラ古墳は奈良県明日香村にある終末期古墳(7世紀末〜8世紀初頭)で、石室内に美しい壁画が描かれた彩色壁画古墳です。

内部の石室は精巧な造りで、天井には天文図、壁には四神図が見事に描かれています。

この壁画は、日本最古級の本格的な彩色壁画とされ、当時の技術力や美術感覚の高さを物語っています。

また、墓としての機能だけでなく、当時の天文・宗教・思想までも映し出した重要な遺構です。

キトラ古墳の位置と特徴

キトラ古墳は奈良県明日香村の阿部山南斜面に築かれ、周囲の自然と一体化するような円墳で、直径約13.8m、高さ約3.5mです。

墳丘の形状は当時の他の古墳に比べてやや小規模ながらも、内部の石室構造は極めて緻密で、壁面の保存状態も一部良好なため、学術的価値が非常に高いとされています。

石室内部の壁画は、日本古代絵画史上の貴重な資料であり、国際的にも評価されています。

さらに、石室内の壁画には鮮やかな顔料が使われており、青龍・白虎・朱雀・玄武といった四神だけでなく、星宿や天文図も精緻に描かれています。

これらの図像は、当時の天文学や思想、外来文化の影響を色濃く反映したものであり、キトラ古墳の大きな特徴となっています。

キトラ古墳の発見と歴史

キトラ古墳は1972年に地元住民によって偶然発見されました。

この発見を契機に翌年から本格的な調査が開始され、石室内部に描かれた極彩色の壁画や天文図の存在が明らかになりました。

調査の結果、キトラ古墳は中国や朝鮮半島との交流の影響を強く受けていることが判明し、特に陰陽五行思想や天文思想の反映が顕著に見られることから、日本の古代史研究の重要な手がかりとなりました。

壁画の技法や使用された顔料などからも、当時の国際的な文化交流の様子が浮かび上がります。

その後、キトラ古墳は保存と修復の対象となり、現在では学術的にも貴重な文化財として広く知られ、国内外からの関心を集めています。

四神の意味と役割

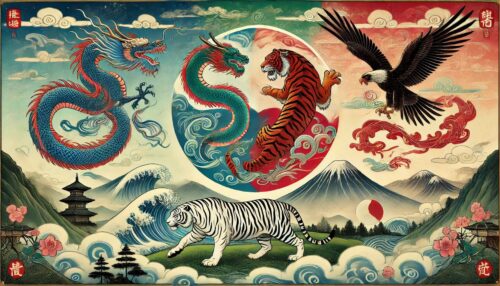

四神とは?

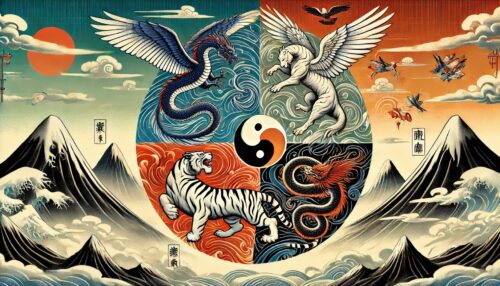

四神とは、東西南北の方位を司る伝説上の霊獣で「青龍・白虎・朱雀・玄武」を指します。

古代中国の思想や神話に由来し、日本にも伝わり、守護神として各方位を守るとされました。

四神は、ただの方位の象徴だけでなく、大地や天の力を反映した存在としても捉えられ、自然界の秩序を象徴する重要な神々とされています。

四神と文化的背景

四神信仰は、中国の陰陽五行思想や天文学、さらには風水の思想とも深く結びついています。

この四神思想は、日本では飛鳥時代から平安時代にかけて宮殿や墓の装飾、都市設計などにも取り入れられました。

例えば、平安京の都市計画でも四神に基づいた方位の守護が意識され、都の安全や繁栄が祈願されました。

また、死者の魂が安らかに旅立つことを願い、古墳の壁画に描かれることで死後の安寧や再生を祈る意味が込められました。

さらに、四神の概念は日本の陰陽道にも取り入れられ、神社建築や祭祀にもその影響を見ることができます。

四神が象徴するもの

青龍(東):春・生命・繁栄・発展。水や風とも関連し、躍動感あふれる存在として描かれます。

白虎(西):秋・実り・守護・勇猛。鋭い爪と牙を持ち、邪悪を祓う強い力の象徴とされています。

朱雀(南):夏・火・浄化・再生。炎のような美しい赤い鳥として表現され、浄化と再生の力を持つとされます。

玄武(北):冬・水・不死・守護・長寿。亀と蛇が絡み合う独特な姿で描かれ、堅牢さや守護、生命の継続を意味します。

それぞれが自然界や季節、方位の象徴として崇められました。

さらに、四神は人々の日常生活の中でも方位の守護や開運のシンボルとして大切にされ、現代に至るまでその信仰は受け継がれています。

キトラ古墳の四神壁画

壁画の構成とデザイン

キトラ古墳の石室内部には、四面それぞれに四神が描かれており、各方位を象徴する神獣たちが色鮮やかに表現されています。

これらの壁画は、ただの装飾ではなく、死者を守り、来世への旅を助けるための重要な役割を担っていたと考えられます。

さらに、中央の天井には壮大な天文図が広がり、天体の運行や宇宙観を映し出しています。

この天文図は、古代人の天体への深い理解と関心、そして死後の世界を星々の彼方に見る思想が表現されている貴重な資料です。

青龍、白虎、朱雀、玄武の壁画

東壁には青龍(躍動感のある青い龍)が描かれ、春の息吹と生命の力強さを象徴します。青龍の姿は、まるで今にも動き出しそうな迫力を持ち、東方から新たな生命を運ぶ存在として表現されています。

西壁には白虎(鋭く美しい白い虎)が力強く描かれており、鋭い眼差しと引き締まった体躯で秋の実りや守護の象徴となっています。白虎は、邪を祓い墓を守る役割を担っているとされます。

南壁には朱雀(羽を広げた赤い鳥)が優雅に舞い、その鮮やかな赤色が目を引きます。朱雀は火と夏の象徴であり、浄化や再生の力を持つ神獣として、魂を浄化し天へ導く役割があると考えられています。

北壁には玄武(亀と蛇が絡み合う姿)が力強く描かれ、冬の厳しさや不死、長寿の象徴として表現されています。亀の堅牢さと蛇のしなやかさが融合したその姿は、死者を守り、長い旅を支える存在として重要な意味を持ちます。

四神それぞれの細部まで精緻な筆致で描かれており、動きや質感までもが見事に表現されています。

これらの壁画は、絵画としての美しさだけでなく、当時の宗教観や死生観を物語るものとして非常に貴重な存在です。

壁画の保存状況

発見当初、壁画は劣化が激しく、顔料の剥離やひび割れが深刻な状態でした。

しかし、現在では国の重要文化財として徹底した保存と修復作業が行われています。

壁画は一部剥ぎ取られ、保存処理が施されたうえで、専門施設「四神の館」にて高精細な複製とともに展示されています。

これにより、訪れる人々は間近でその美しさと技術の高さを体感でき、同時に文化財の保存の大切さについて学ぶことができます。

また、最新のデジタル技術を用いた保存管理が進められており、未来へと受け継がれるべき貴重な遺産として保護が続けられています。

四神のそれぞれの特徴

青龍の象徴と意味

東を守る青龍は、春や生命の象徴とされ、生命の誕生や新たな始まりを意味する重要な存在です。

青龍は、しなやかでありながら力強く、悠然と空を舞う姿で描かれ、水や風の性質とも深く関連しています。

古代中国では川や海を治める力を持つとされ、日本でも水の神格化として崇拝されてきました。

権力や発展、繁栄の象徴でもあり、国家の安泰や個人の運気上昇を願うシンボルとされています。

白虎の象徴と意味

西を守る白虎は、秋や実り、そして武力や正義の象徴として古来より恐れ敬われてきました。

鋭い爪と牙を持ち、邪悪なものを退ける力を有するとされ、特に防衛や守護の力が強調されます。

白虎はその名の通り美しい白い毛並みで描かれることが多く、古墳の壁画でもその精悍な姿が表現されています。

秋の収穫を守り、家族や領土を災厄から守る存在として信仰されてきました。

朱雀の象徴と意味

南を守る朱雀は、夏や火の象徴とされ、美しい赤い羽を広げて舞う鳥の姿で表現されます。

朱雀は炎のような力を持ち、浄化や再生を司る神獣とされています。

燃え上がる炎が穢れを焼き払い、新しい生命の誕生を促すという思想が込められており、死者の魂を浄化し天へと導く役割も担います。

朱雀は同時に音楽や芸術の守護ともされ、平和や繁栄を祈る象徴的存在でもあります。

玄武の象徴と意味

北を守る玄武は、冬や水、不死や守護の象徴であり、亀と蛇が絡み合う独特の姿で描かれます。

堅牢な甲羅を持つ亀は長寿や不死の象徴であり、柔軟に動く蛇は再生や変化の象徴です。

この二つの生物が一体となることで、玄武は強固な守護と生命の循環、永続の力を示します。

寒さの厳しい北の方角を守り、死者の魂を静かに守り導く存在として、古来より人々に崇敬されてきました。

四神と十二支の関係性について

四神と十二支の関係

四神は方位だけでなく、十二支とも深い関わりを持っています。古代中国の天文学や占術の影響を受け、四神は東西南北の各方位に割り当てられ、それぞれの方位に属する十二支の動物が配置される思想へと発展しました。

例えば、青龍の東には卯(うさぎ)、辰(たつ)、巳(へび)などが割り当てられることが多く、白虎の西には申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)が配置されるとされます。

これにより、十二支の循環と方位の守護が密接につながり、暦や占い、風水などにも影響を及ぼしました。

さらに、こうした配置は人々の生活や農耕、祭祀の場面でも活用され、自然と共に生きる知恵として受け継がれていったのです。

四神と五行説の影響

四神は中国古来の五行(木・火・土・金・水)の思想とも密接に結びついています。

五行は自然界のあらゆる現象を説明するための概念であり、それぞれの元素は四神の性質や象徴と対応しています。

青龍は「木」、白虎は「金」、朱雀は「火」、玄武は「水」に関連付けられ、中核には「土」が位置するとされます。

こうした関係性によって、自然の調和や宇宙のバランスを表現する体系が築かれ、国家の運営や都市設計、個人の運勢判断にも用いられました。

この思想は日本にも伝わり、陰陽道や建築・庭園設計などに取り入れられ、現代でもその影響を感じることができます。

四神の位置と方位

四神はそれぞれ厳格に東西南北の方位に配置され、古代の世界観や宇宙観を形作る大切な要素とされました。

東には青龍が置かれ、春や成長を象徴します。西には白虎が配置され、秋や収穫、守護の意味が込められます。

南には朱雀が鎮座し、夏や繁栄、再生の象徴として描かれ、北には玄武が据えられ、冬や水、長寿と不死を司るとされました。

これらの配置は単なる装飾にとどまらず、都市設計や建築物、墓の設計などにも強く反映されており、四神の配置によって空間の秩序と安寧が保たれると信じられてきました。

こうした思想は、現代の街づくりや風水にも息づいています。

キトラ古墳と高松塚古墳の違い

高松塚古墳の概要

同じ奈良県明日香村に位置する高松塚古墳も、キトラ古墳と同じく7世紀末から8世紀初頭に築かれた終末期古墳です。

高松塚古墳は特に極彩色の壁画で知られ、その鮮やかな色彩と繊細な筆致によって、日本の古代壁画の最高峰とも称されています。

石室内の壁には「飛鳥美人」として有名な女性群像や、四神、星宿などが描かれており、人物描写のリアリティと表現力の高さが大きな特徴となっています。

特に、宮廷人の服装や髪型、顔立ちなどが詳細に描かれている点は、当時の風俗や文化を知る上でも重要な資料とされています。

両古墳の歴史的背景

キトラ古墳と高松塚古墳は、いずれも飛鳥時代後期の有力者の墓とされ、被葬者は朝廷に仕えた高官や貴族であった可能性が高いと考えられています。

両古墳ともに、中国や朝鮮半島との交流が盛んだった時代背景を反映しており、壁画に見られる技法やモチーフにもその影響が色濃く表れています。

天文思想や陰陽五行、さらには唐の文化的影響を強く受けている点で共通しつつも、それぞれの古墳に込められた意図や被葬者の立場、個性が壁画表現にも反映されていると考えられます。

壁画のスタイルの違い

キトラ古墳と高松塚古墳では、壁画のテーマやスタイルに大きな違いが見られます。

キトラ古墳は天文図や四神といった思想・宇宙観を中心に構成され、天文学や世界観、死後の世界観を表現した思想的な要素が強いのが特徴です。

一方の高松塚古墳は、色鮮やかで生き生きとした人物群像や、当時の宮廷文化を描いた風俗画が中心で、より人間的で現実的な世界観を感じさせる内容となっています。

このように、キトラ古墳は抽象的・観念的な世界を表し、高松塚古墳は現実の人々やその暮らしを描くという対比が見て取れます。

それぞれの壁画は、当時の人々の死生観や信仰、生活文化を色濃く映し出しており、両者を比較することで飛鳥時代の多様な文化背景をより深く知ることができます。

キトラ古墳の文化財登録

文化財としての意義

キトラ古墳は国の特別史跡・特別名勝に指定されており、古代の天文学や思想、絵画技術を現代に伝える貴重な遺産として高く評価されています。

特に、彩色壁画に描かれた四神図や天文図は、日本に現存する最古級の本格的な壁画であり、古代東アジアの文化交流を示す重要な証拠とされています。

これらの文化財は、日本だけでなく世界的にも価値あるものとされ、ユネスコの世界遺産候補としての声も上がっています。

キトラ古墳は学術的な研究資源としての役割はもちろん、日本文化や美術史、天文学史の観点からも極めて重要な位置づけにあります。

保存と調査の取り組み

保存活動としては、発見当初から壁画の劣化が深刻であったため、国による保存対策が早急に施されました。

壁画の剥ぎ取り保存や顔料の分析、さらにはデジタルアーカイブ化など、最先端の技術を用いた取り組みが続けられています。

保存施設「四神の館」では、実物の壁画は厳重に管理される一方で、高精細なレプリカやデジタル映像による展示が行われ、来館者が壁画の魅力を間近に感じることができます。

また、研究者による調査も継続的に実施され、最新の科学技術を取り入れた保存技術の進展とともに、より正確な歴史的解明が進められています。

キトラ古墳の未来

今後もキトラ古墳は学術的・文化的価値を後世に伝えるための取り組みが続けられる予定です。

観光施設や体験型展示の充実により、学術的な見学だけでなく、一般の観光客にも親しみやすい場所として整備が進んでいます。

四神の館では定期的な特別展やワークショップなどのイベントも開催され、文化財を「見て学ぶ」だけでなく、「体験する」機会が増えています。

さらに、VR技術を活用した仮想空間でのキトラ古墳体験など、新しい技術を取り入れた発信も計画されています。

今後もこうした取り組みを通じて、キトラ古墳は日本の文化遺産としてだけでなく、国際的な観光資源としてもその価値を高めていくと思います。

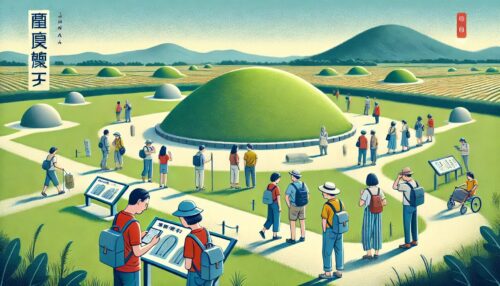

キトラ古墳の観光体験

明日香村での体験プラン

明日香村では、レンタサイクルを活用した古墳巡りが非常に人気を集めています。

特に春や秋の季節には、自然豊かな景観の中を自転車で巡ることで、歴史と自然の両方を満喫できる贅沢な体験が楽しめます。

コースの途中には、キトラ古墳のほか、高松塚古墳や石舞台古墳など、数多くの史跡が点在し、各スポットで解説板や案内看板を通じて歴史背景も学ぶことができます。

また、地域のガイドツアーも開催されており、専門知識を持つガイドの案内でより深く明日香の歴史や文化を体感できるのも魅力です。

キトラ古墳見学のための情報

「四神の館」では、実物に限りなく近い高精細な壁画の複製や、迫力のある映像展示が用意されており、来場者は当時の雰囲気を肌で感じることができます。

館内では、壁画の成り立ちや修復技術についても詳しく解説され、古代の絵画技術や保存の難しさに触れることができます。

さらに、音声ガイドや多言語対応の案内設備も整っているため、外国人観光客にも安心して楽しめる施設となっています。

見学には事前予約が推奨されており、特に休日や観光シーズンには予約が必須となることが多いです。

訪れるべきポイント

キトラ古墳の現地見学では、整備された遊歩道を歩きながら、古墳の形状や周囲の自然環境をじっくり観察することができます。

また、「四神の館」では、期間限定の特別展示やワークショップなども定期的に開催されており、四神の世界観や古代の文化に直接触れる貴重な機会が提供されています。

さらに、明日香村内には高松塚古墳や石舞台古墳、飛鳥寺跡など多くの歴史遺跡が点在しており、それぞれのスポットを巡ることで飛鳥時代の歴史や文化の深さを実感できます。

地元の食材を使ったグルメや、伝統工芸品のお土産なども充実しており、歴史探訪だけでなく一日かけて明日香の魅力を堪能できるでしょう。

四神の日本における影響

日本文化と四神の関係

平安京の造営や陰陽道、神社建築など、日本の文化・建築・思想には四神信仰が色濃く残っています。

特に平安京は、東に青龍の象徴となる加茂川、西に白虎の象徴である山陰道、南に朱雀の象徴の巨椋池、北に玄武の象徴となる船岡山という地形が意識された「四神相応の地」として設計されました。

こうした考えは宮殿や邸宅の配置、庭園の設計にも影響を与え、屋敷や町並みを整える際にも四神の守護を願った設計思想が取り入れられています。

さらに神社や寺院でも、四神を表す装飾や位置づけが施される例が見られ、四神信仰は日本文化の基礎となる部分に深く根付いていることがわかります。

古代の思想における四神

四神は、都の守護や国家の安寧を祈願する象徴として取り入れられ、日本独自の解釈や発展を遂げました。

律令制度や陰陽道の発展とともに、四神信仰は国家祭祀や儀礼にも組み込まれ、天災や疫病、戦乱を防ぐ力を持つ存在として尊ばれました。

また、貴族や武士の間でも邸宅や墓地の設計、さらに戦勝祈願の儀式などにおいて四神が重要な役割を果たしており、特に武家社会では軍事的な守護神としての意味合いも強まりました。

現代への継承

現代においても四神信仰は形を変えながら受け継がれています。

神社のお守りや風水アイテム、方位除けとして利用されるだけでなく、街づくりや建築設計の際に四神の配置を意識する事例も見られます。

さらに、四神は漫画・アニメ・ゲームといった現代のポップカルチャーにも頻繁に登場し、多くの作品でストーリーやキャラクターのモチーフとして採用されています。

これにより若い世代にも広く親しまれ、四神は現代人の生活や文化の中で新しい形で生き続けています。

まとめ

キトラ古墳の四神壁画は、日本の古代文化や思想、中国との交流の深さを物語る貴重な遺産です。

四神壁画は、日本独自の信仰や文化が、中国や朝鮮半島の影響を受けながらどのように発展したのかを示す重要な証拠でもあります。

特に四神信仰が日本の陰陽道や建築、都市設計にまで影響を与えたことは、日本文化の成り立ちを理解する上で欠かせない要素です。

さらに、キトラ古墳の保存と調査の過程は、現代における文化財保護の在り方を考える上でも非常に重要な事例となっています。

今後も保存・研究・観光を通して、多くの人々がキトラ古墳を訪れ、古代の人々が抱いた宇宙観や死生観、自然への畏敬の念を感じ取れる場として発展していくことが期待されます。

四神という神秘的な存在とともに、キトラ古墳が後世に大切に語り継がれていくことを願います。