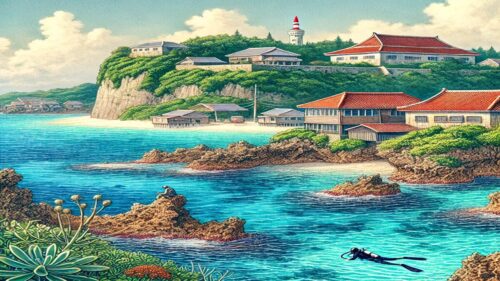

沖縄県の最西端に位置する与那国島。

この美しい島は、透き通るような海と壮大な自然に囲まれた秘境として知られていますが、その海の底には、今なお多くの謎を秘めた巨大な海底遺跡が静かに眠っています。

まるで太古の時代に築かれた古代文明の遺構のような壮大な地形は、圧倒的なスケール感と神秘性を湛え、訪れる人々に強烈な印象を残します。

未だにその全貌や正体が解明されていないことから、考古学者や地質学者をはじめ、多くの専門家やロマンを求める冒険家たちを惹きつけ続けているのです。

近年では、海外からも注目が集まり、与那国島の海底遺跡を巡るツアーやドキュメンタリー番組も制作されるようになりました。

本記事では、「与那国島海底地形 謎」という興味深いテーマをもとに、この海底遺跡が持つ歴史的背景や謎、さらにムー大陸との関係性について、さまざまな視点から詳しく解説していきます。

遥か昔に沈んだかもしれない幻の文明に思いを馳せながら、神秘の海底世界への旅へご案内します。

与那国島の海底遺跡とは?

与那国島の歴史的背景

与那国島は古くから交易の拠点として栄え、中国や東南アジアとも盛んに交流があったとされています。

古代から続くこの交易によって、多様な文化や技術が持ち込まれ、独自の文化や伝統が育まれました。

特に琉球王朝の時代には、与那国島は重要な中継地として機能し、さまざまな民族や文化が交錯したと考えられています。

今でも島内には古代の石碑や遺跡が数多く点在し、島の歴史を物語っています。

また、独自の言語や風習が色濃く残されており、与那国島は日本の中でも特異な存在となっています。

海底遺跡の発見の経緯

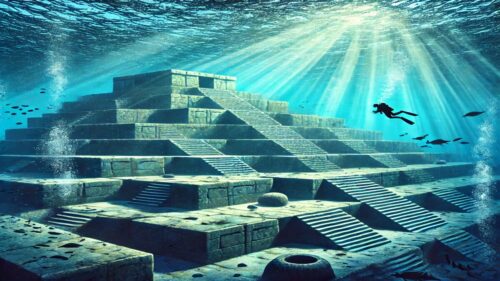

1986年、地元のダイバーである新嵩喜八郎氏によって発見されたこの海底遺跡は、与那国島の南岸からほど近い海底に広がっています。

水深約5〜25メートルに位置し、透明度の高い海中に突如として現れる巨大な構造物群は、訪れるダイバーたちを圧倒します。

発見当初は地元で大きな話題となり、瞬く間に全国へ広まりました。

その後、各メディアでも取り上げられ、日本国内だけでなく世界中から注目される存在となったのです。

現在でも多くの研究者や観光客が訪れ、神秘の遺跡を一目見ようとしています。

遺跡の構造と特徴

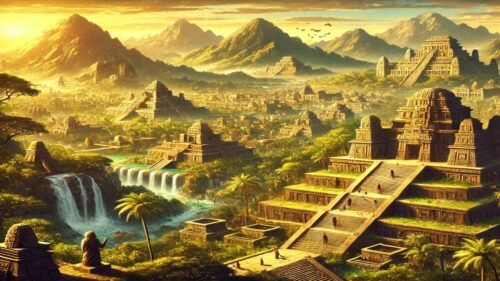

遺跡は直線的な切り出しや平滑な面が非常に特徴的で、まるで人工的に加工されたかのような印象を強く与えます。

中でも「メインテラス」と呼ばれる巨大な階段状の構造物は特に有名で、その規模は圧倒的です。

高さ数メートルにも及ぶ直角の石壁や、幅の広い平坦なテラスが幾重にも連なり、訪れる者を古代の神殿にいるかのような錯覚へと誘います。

さらに、巨大な切り出し跡や謎めいた通路、人工的な溝のようなものも随所に見られ、その精緻さからは高度な技術を持った文明の存在すら想起させます。

また、一部では神殿や祭壇、さらには王の居城の跡ではないかとする説もあり、その用途については今も多くの議論が交わされています。

海中という環境も相まって、その神秘性はより一層深まっているのです。

ムー大陸と海底遺跡の関係

ムー大陸伝説の概要

ムー大陸とは、19世紀末に提唱された仮説上の大陸で、かつて太平洋の広大な海の中に存在したとされる古代文明の舞台です。

この大陸には高度な文明が栄え、建築技術や科学、精神文化においても非常に発達していたと言われています。

伝説によれば、ムー大陸は突如として海に沈み、その後完全に消滅してしまったとされています。

沈没の原因については諸説あり、大地震や大津波、あるいは文明が自らを滅ぼしたとも考えられています。

このムー大陸の伝承は、アトランティス大陸の伝説と並び、失われた古代文明の象徴として今も語り継がれています。

また、ムー大陸は現代のスピリチュアルやオカルト文化にも影響を与え、多くの書籍や映像作品でも取り上げられるなど、ロマン溢れる伝説として人気を博しています。

海底遺跡とムー大陸の接点

与那国島の海底遺跡は、その規模や構造の特異性から、ムー大陸の遺構ではないかとする説が古くから存在します。

特に巨大な石造物や直線的で整然とした配置は、自然の力だけでは説明がつかないとして、多くの研究者や歴史愛好家の関心を集めています。

遺跡の中には、人の手で切り出されたような形跡のある巨石や、階段状の構造、神殿のような建築物まで見られ、その緻密さや規模の大きさからは高度な建築技術を持った文明の存在を感じさせます。

このような特徴は、ムー大陸の伝説に登場する高度文明の痕跡と重なり、多くの人々が与那国島の海底遺跡をムー大陸の一部だったのではないかと夢想する所以となっています。

沖縄の文化との関連性

沖縄には古くから「ニライカナイ」という海の彼方に理想郷が存在すると語り継がれる神話があります。

ニライカナイは、豊穣や幸福、生命の源がもたらされる場所とされ、沖縄の文化や信仰の根底に深く関わっています。

この「海の彼方の理想郷」という概念は、ムー大陸伝説と非常に類似しており、与那国島の海底遺跡と結びつけて語られることが多くあります。

さらに、沖縄には古代から伝わる祭祀や儀式、神事などの文化が色濃く残っており、これらが海底遺跡の存在とどこかで繋がっているのではないかという見方も存在します。

与那国島の海底遺跡は、こうした沖縄独自の歴史観や世界観、精神文化とも密接に結びつき、地域全体に深い影響を与えているのです。

与那国島海底地形の調査

最新の調査結果

近年では、国内外の大学や研究機関による精力的な調査が進められており、3Dマッピングや高性能ソナー探査など最新技術を駆使して、詳細な地形データが収集されています。

調査の結果、遺跡の一部が自然地形である可能性も指摘される一方、明らかに人工的な加工の痕跡と思われる部分も見つかりつつあり、議論はさらに深まっています。

また、地質学的分析も進行中で、石材の組成や年代測定などが行われ、科学的根拠に基づいたデータの蓄積が進められています。

さらに、周辺海域の環境変化や地形の変遷も調査対象となっており、太古の時代の与那国島周辺の環境を復元しようとする試みも行われています。

調査に用いられた技術

今回の調査には、マルチビームソナーや最新型の水中ドローン(ROV)など、最先端の海洋探査機器が活用されています。

特にマルチビームソナーによって、海底の凹凸をミリ単位で測定し、高精度な三次元地形モデルが作成されました。

水中ドローンは人間のダイバーが到達しにくい狭い場所や、深い海底まで潜航し、微細な構造物の撮影やサンプル採取まで行うことが可能です。

加えて、人工知能(AI)によるデータ解析が導入され、膨大なデータの中から人工物の痕跡と思われる部分を抽出するなど、従来の調査よりもはるかに精密かつ効率的な分析が実現しています。

調査の目的と意義

この調査は、単なるミステリー解明のためのものではなく、日本や東アジアの古代史や文化のルーツを解き明かすうえでも極めて重要な意味を持っています。

仮にこの遺跡が人工物であると証明された場合、それは東アジア最古級の文明遺跡となり、世界の古代史に新たな一章を加えることになるでしょう。

さらに、海底遺跡という性質上、当時の海面変動や地殻変動の歴史解明にも貢献すると考えられており、地球規模の環境変動の歴史を紐解く手がかりにもなり得ます。

このように与那国島の海底遺跡は、考古学・地質学・環境学など多分野にわたる学術的価値を秘めているのです。

海底遺跡の神殿と巨石の謎

神殿の形状と規模

遺跡の中心部には、まるで神殿のような巨大な構造物が堂々と存在し、古代の祭祀や儀式の場として機能していた可能性が高いと推測されています。

特に「メインテラス」と呼ばれる場所は、その規模と形状から象徴的な存在となっており、巨大な階段状のテラスは、神々への祈りや儀式が行われた聖なる場所だったのではないかとも考えられています。

さらに、テラスの周囲には複数のプラットフォームや壇のような構造も確認されており、宗教的な中心地としての役割を担っていた可能性が指摘されています。

これらの構造物の大きさや精巧さは、当時の技術力の高さと文明の成熟度を物語っており、もし人工的に築かれたものであれば、極めて高度な建築技術を有した文明が存在していた証となるでしょう。

巨石の配置と意味

遺跡内部には、直線的かつ計算されたような不自然な形状の巨石が随所に配置されており、それぞれが何らかの目的を持って設置されたことが強く示唆されています。

特に一部の巨石は、天体観測や宗教的な儀式のために使われていた可能性が高く、太陽や星の動きを計測するための「ストーン・アラインメント(石の配列)」だったのではないかという説も浮上しています。

また、巨石の一部には加工痕のようなものが見られ、意図的に形を整えたり位置を決めたりした形跡が残されています。

こうした巨石群は、古代の人々が宇宙や自然と深く関わりながら生活していた証でもあり、宗教的・天文学的な意図が込められていた可能性が極めて高いと言えるでしょう。

文化的・歴史的な考察

もしこの海底遺跡が人工的に築かれたものであるならば、与那国島の海底には失われた古代文明が存在していた証拠が眠っていることになります。

こうした遺跡の存在は、与那国島という日本の最西端の地が、かつては東アジアや太平洋を舞台とした大規模な文明の中心地であった可能性を強く示唆しています。

さらに、この海底遺跡は当時の宗教観や世界観、社会構造を知るための貴重な手がかりとなり得るだけでなく、古代の海洋交易ルートや地政学的な役割についても新たな視点を提供してくれるでしょう。

与那国島の海底に眠るこの神殿と巨石群は、まさに太古の人々の叡智と信仰の結晶であり、現代に生きる私たちにとっても大きなロマンと研究価値を秘めた存在と言えるのです。

海底遺跡に多く寄せられる疑問

遺跡は本当に存在するのか?

遺跡の正体については現在も活発な議論が続いており、「自然地形説」と「人工遺跡説」に分かれています。

自然の浸食や地殻変動だけでこれほど精緻で直線的な地形が形成されるのか、多くの専門家が頭を悩ませています。

特に、階段状の構造や直角に切り立った石壁、整然とした配置などは、自然の力だけでは説明が難しいとされる部分です。

一方で、地質学的な観点からは、長い年月をかけた自然の浸食や地殻変動によって形成された可能性も示唆されており、双方の主張がぶつかり合っているのが現状です。

最新の科学技術を駆使した研究が進められていますが、決定的な証拠はまだ見つかっておらず、今後の調査結果が待たれています。

「嘘」の真相を探る

インターネットや一部のメディアでは、「与那国海底遺跡は嘘だ」「ただの自然の岩だ」という声も根強く存在します。

しかし、実際には現地にこの海底遺跡は確かに存在しており、多くのダイバーや国内外の研究者が現地調査を行い続けています。

こうした「嘘」だという主張は、遺跡の真偽についての科学的検証がまだ完全ではないことや、情報の錯綜による誤解が背景にあると考えられます。

確かに一部の画像や映像だけを見ると自然地形にも見える部分もありますが、現地での詳細な観察や測量により、人工的な加工跡と見られる箇所も多数確認されています。

したがって、「嘘」と断定するのは早計であり、今後さらに正確な情報と調査結果が求められます。

不思議な現象の解明

海底遺跡周辺では、ダイバーたちから不思議な光景や不可解な音の報告が相次いでいます。

例えば、強い潮流にも関わらず特定の場所だけ波が立たない、または低いうなり声のような音が海中に響くといった現象が記録されています。

これらの現象については、地質学的な現象や海流の影響、さらには地震活動や地磁気異常など、さまざまな科学的な仮説が立てられていますが、いまだ完全な解明には至っていません。

こうした不思議な現象の数々は、与那国島海底遺跡の神秘性をさらに深める要因となっており、学術的な研究だけでなく、スピリチュアルな視点からも注目を集めています。

今後の科学的な解明とともに、これらの現象が持つ意味や背景にも光が当てられることが期待されています。

与那国島と日本の最西端

地理的な特徴

与那国島は日本最西端の地であり、台湾からわずか111キロメートルという近さに位置しています。

この地理的特異性から、古代よりアジア大陸との交易や文化交流の要衝となってきました。

周囲を東シナ海に囲まれ、黒潮の流れが近くを通ることも、航海技術の発達した古代人にとっては重要な立地だったと考えられます。

現在でも島の至る所に、外来文化の影響を感じさせる史跡や遺物が残されており、その歴史の深さを物語っています。

与那国島の重要性

与那国島は、日本の国境を守る最前線として地政学的にも極めて重要な位置にあります。

近年では、海底遺跡の発見によって観光地としても脚光を浴びるようになり、多くのダイバーや観光客がこの神秘の地を訪れています。

加えて、島内には与那国馬や独特の織物文化など、他地域にはない資源と魅力が溢れています。

さらに、日本の安全保障上の理由から自衛隊の駐屯地も設置されており、国防上の重要拠点としての役割も果たしています。

このように与那国島は、歴史・文化・観光・安全保障の面で多面的な重要性を持つ島なのです。

文化の多様性

与那国島には、独特の言語「与那国語」や古くから伝わる風習、祭祀が今なお色濃く残されています。

与那国語は日本語とは大きく異なる特徴を持ち、ユネスコの消滅危機言語にも指定されるほど希少価値が高い存在です。

また、島独自の建築様式や食文化、特産品なども数多く、訪れる人々に新鮮な驚きと感動を与えてくれます。

特に、島の暮らしと密接に結びついた伝統行事や祭りは、地域コミュニティの絆を深めるだけでなく、島の文化遺産として後世に伝えるべき貴重な存在です。

こうした多様で豊かな文化背景こそが、与那国島の持つ最大の魅力と言えるでしょう。

海底地形と考古学的な意義

海底遺跡の文化財としての価値

仮に人工遺跡であるとすれば、この海底遺跡は世界的にも非常に重要な文化財となるでしょう。

海中に残る貴重な古代遺構として、その保存と保護は急務であり、ユネスコの世界遺産候補としても十分な価値を持つと考えられます。

さらに、この遺跡は水中考古学や海洋文化財研究の観点からも極めて重要であり、学術的・文化的価値が高まる一方です。

海底遺跡という特性上、保護には高度な技術や設備が必要となりますが、それでも未来の世代にこの貴重な遺産を残していく意義は計り知れません。

発見の影響と問題点

発見当初から多くの注目を集めたこの遺跡ですが、その後の急速な観光資源化によってさまざまな課題も浮上しています。

特にダイビングツアーの増加により、遺跡への直接的な接触や破損のリスクが懸念されています。

また、海底という環境ゆえに学術的な調査が難航し、十分な検証が進まないことも大きな問題です。

加えて、遺跡の正体を巡る議論がメディアやネット上で過熱し、真偽不明の情報が拡散されるなど、情報管理の難しさも浮き彫りになっています。

環境保全と学術研究、観光振興のバランスをいかに取るかが、今後の大きな課題となるでしょう。

未来に向けた研究の方向

今後はさらに詳細かつ継続的な調査が求められ、国内外の専門家による国際的な研究プロジェクトの立ち上げが期待されています。

特に水中3Dスキャンや年代測定技術の進化により、より正確な構造分析や成立年代の特定が可能になるでしょう。

また、周辺海域の環境変動や海面上昇などの影響も総合的に調査し、この遺跡が形成された背景や当時の地形、気候などを立体的に解明する必要があります。

こうした研究が進めば、与那国島の海底遺跡は日本の歴史のみならず、世界の古代史を覆す重要な発見となる可能性を秘めています。

未来に向け、確かな学術的裏付けを持った形で世界に発信していくことが、今後の大きな目標となるでしょう。

まとめ

与那国島海底遺跡は、未だにその正体が明らかになっていない神秘のスポットであり、その存在自体が私たちの想像力をかき立てる魅力的な対象となっています。

自然による造形なのか、あるいは失われた古代文明の痕跡なのか——その答えを導き出すためには、今後も継続的な調査と最新技術による研究が不可欠です。

もし人工物であることが証明されれば、世界の歴史や文明観を覆すほどの大発見となるでしょう。

一方で、たとえ自然の産物であったとしても、長い年月をかけて海底に刻まれた地球の歴史を知る上で非常に貴重な資料であることに変わりありません。

与那国島の海底遺跡は、地球規模の視点から歴史や自然の神秘を学ぶためのフィールドであり、そのロマンと可能性は尽きることがありません。

今後、国内外からさらに多くの研究者や冒険者、そしてロマンを求める人々がこの地を訪れることでしょう。

与那国島は、太古の記憶が眠る特別な島として、これからも注目を集め続けるに違いありません。