日本古代史最大の謎とも言われる「邪馬台国」。

その存在は中国の歴史書『魏志倭人伝』に記され、三世紀頃の日本列島に存在したとされています。

しかし、その具体的な位置や実態については、いまだ確定的な答えが出ていません。

この謎めいた国家は、古代史ファンや考古学者、歴史研究者たちの間で長年にわたり熱い議論を呼び続けています。

特に、邪馬台国の中心地とされる場所を巡る「九州説」と「畿内説」という二大有力説が存在し、双方の根拠や発掘成果が次々に発表されています。

邪馬台国の場所がどこなのかを解き明かすことは、日本の国家形成の過程や古代の国際関係を理解する上でも極めて重要なテーマと言えるでしょう。

この記事では、こうした背景を踏まえ、考古学的な成果や歴史資料を元に、邪馬台国の有力候補地について最新の研究動向を交えて詳しく解説します。

邪馬台国の場所はどこなのか?

九州説とその根拠

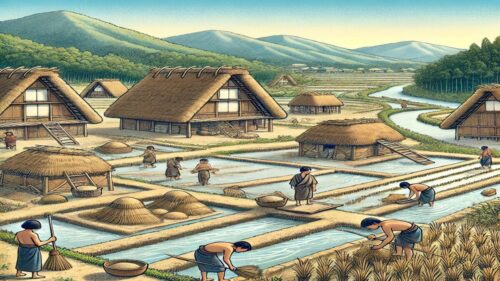

九州説は、魏志倭人伝の記述通りに中国からの行程をたどると九州北部が最も有力であるとする説です。

特に福岡県や佐賀県周辺には、弥生時代の大規模な遺跡が多く発見されており、邪馬台国の中枢であった可能性が指摘されています。

代表的な例としては、吉野ヶ里遺跡や板付遺跡などが挙げられ、これらは当時の高度な社会構造や交易の痕跡を示しています。

また、朝鮮半島や中国との交流が容易だった地理的条件からも、九州が邪馬台国の舞台であったと考えられる理由となっています。

さらに、九州北部には古代から勢力を誇った豪族たちの存在も確認されており、卑弥呼の政権基盤がこの地にあった可能性を強めています。

畿内説の主張とは

一方、畿内説は奈良県周辺を中心とした説で、後の大和王権につながる政権が邪馬台国だったと考えます。

考古学的にも大型古墳や遺跡が数多く発見されており、政治的中心地としての証拠が豊富です。

特に、奈良県桜井市の纒向遺跡は、大規模な建物跡や祭祀施設が発掘され、邪馬台国の中枢機能を担っていた可能性が高いとされています。

また、箸墓古墳は卑弥呼の墓ではないかとされ、その規模と形状から、当時の強大な権力を象徴する存在と目されています。

畿内には古代の重要な文化遺産も多く、中央政権としての機能を果たしていた根拠が多く挙げられます。

古代の記録と邪馬台国の位置

魏志倭人伝の記録は、方角や距離の解釈に曖昧さが残り、九州説・畿内説の双方に根拠を与えています。

中国から朝鮮半島を経由し、対馬、壱岐を通り、九州北部に至る行程は比較的明確ですが、その後の道程については記述が複雑で、海路と陸路の混在、方角のずれなどが論争を生んでいます。

記録に記された「南へ行く」「東へ向かう」といった表現の解釈次第で、九州にも畿内にも到達しうるため、読み解き方によって結論が変わってしまうのです。

また、当時の測量技術や距離感覚が現在と異なることも、議論を難解にしている要因です。

こうした背景から、記録の信憑性とその解釈が現在も論争を呼ぶ最大の原因となっています。

最新の邪馬台国論争

候補地一覧と人気の地域

現在、有力候補地として以下の地域が挙げられます。

福岡県朝倉市の羅城は、魏志倭人伝の記述に合致する地理的位置にあり、周辺には古代の集落跡や遺跡が点在しています。

特に筑後川流域の豊かな水資源と肥沃な土地は、当時の農耕社会にとって非常に重要だったと考えられています。

奈良県桜井市の纒向遺跡は、大規模な建物跡や祭祀施設に加え、土器や木製品など多くの出土品が見つかっており、当時の政治的・宗教的中心地だった可能性が高いとされています。

さらに周辺には箸墓古墳をはじめとする巨大古墳群が存在し、王権の力を物語っています。

佐賀県の吉野ヶ里遺跡は、環濠集落や楼閣跡、祭祀施設が発掘され、当時の社会構造や宗教観を知る手がかりとなっています。

吉野ヶ里は東アジア大陸との交易にも関わった可能性があり、国際色豊かな地域だったとも考えられています。

さらに、出雲や吉備地方も有力候補として注目されています。

出雲は古代から強大な勢力を誇った地域であり、吉備は吉備津神社や古墳群などの遺跡が豊富で、当時の繁栄ぶりを今に伝えています。

九州と畿内の比較

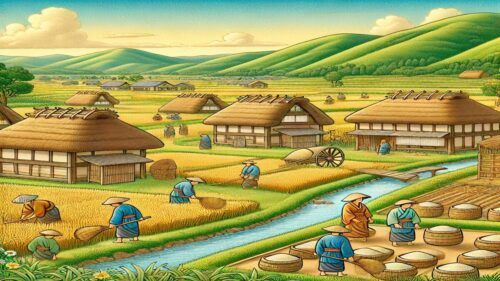

九州は大陸との交流拠点として非常に優れており、弥生時代には鉄器や青銅器がいち早く伝わった地域でもあります。

そのため、技術や文化の発展が著しかったことがわかっています。

一方で、畿内はその後の国家形成の中心として発展し、大和政権の拠点にもなりました。

大規模な古墳群や建築遺構が残されており、国家運営の中心地として機能していたことがうかがえます。

この違いが、それぞれの説の強みとして現在も論争の火種となっています。

発見された遺跡の重要性

発掘調査によって、各地から大規模な集落跡や古墳、祭祀施設が見つかっており、邪馬台国の実態解明に大きく貢献しています。

特に纒向遺跡や吉野ヶ里遺跡では、出土した土器や建物跡から当時の生活や政治の中心地であった可能性が高まっています。

加えて、DNA分析や最新の科学技術を用いた年代測定が進んでおり、こうした遺跡群の時代背景や交流関係についても、より詳細な解明が進められています。

これらの発見が、邪馬台国論争に新たな視点をもたらしているのです。

卑弥呼と邪馬台国の関係

卑弥呼が治めた国家とは

卑弥呼は30余国を束ねた女王で、強い霊力を持ち民を治めたとされています。

巫女的な役割も果たし、神意を伝える存在として、国内の政治的混乱を鎮めたと伝えられています。

卑弥呼の登場以前、倭国では争乱が続いていたとされ、卑弥呼が女王として即位することで、国内は安定へと向かったと言われています。

まさに邪馬台国は古代日本の中心的存在であり、その政治的・宗教的権威は計り知れません。

魏志倭人伝の記述分析

魏志倭人伝には、卑弥呼への使節派遣や交流が詳細に記されており、邪馬台国の存在を裏付ける貴重な資料となっています。

特に、西暦239年、卑弥呼が魏の皇帝に使者を送り、「親魏倭王」の称号と金印・銅鏡などの下賜を受けた記録は有名です。

これは邪馬台国が中国王朝との外交関係を築き、国際的な認知を得ていたことを示しています。

さらに、魏志倭人伝には、卑弥呼が死去した後、国内が再び混乱し、従兄弟の壹与が跡を継いで再び平和が訪れたことも記されており、邪馬台国の王権の重要性がうかがえます。

古代の女王の影響力

卑弥呼の治世は長く、倭国の平和と統一をもたらしたとされ、その影響力は絶大でした。

卑弥呼は決して民衆の前には姿を見せず、食事から政務まですべてを側近たちが取り仕切ったとされる特殊な政治体制を敷いていたと言われています。

この神秘性こそが、民衆の信仰を集める要因となり、邪馬台国の強大な権力の源ともなったと考えられます。

さらに、卑弥呼は周辺諸国との関係にも配慮し、外交を通じて邪馬台国の地位を確立した女王でもありました。

卑弥呼の存在は、日本の古代国家形成の重要な礎となったのです。

発掘された遺跡の紹介

纒向遺跡の重要性

奈良県桜井市の纒向遺跡は、巨大建物跡や祭祀施設が発見され、畿内説を強く支持する材料となっています。

この遺跡からは、国内最大級の建築物と推測される大型建物跡や、儀式が行われたと考えられる祭祀用の施設が見つかっており、当時の政治的・宗教的中心地であったことがうかがえます。

さらに、多量の土器や木製品、特殊な形状の器なども出土しており、これらは祭祀や外交儀礼の場で使われた可能性が高いと考えられています。

纒向遺跡一帯は、その後の大和政権成立にも深く関わる重要な地域であることから、邪馬台国畿内説の有力な根拠となっています。

吉野ヶ里遺跡とその発見

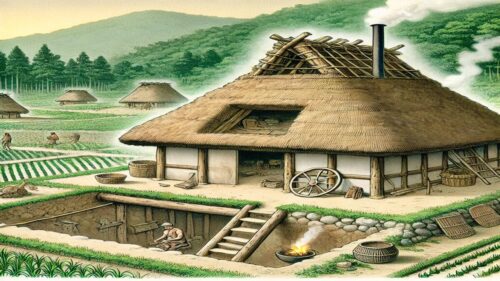

佐賀県の吉野ヶ里遺跡は、環濠集落や祭祀遺構が確認され、九州説の重要拠点とされています。

吉野ヶ里遺跡は、広大な敷地を持ち、環濠に囲まれた集落構造を持つことから、当時の社会組織や権力構造を考える上で極めて重要な遺跡です。

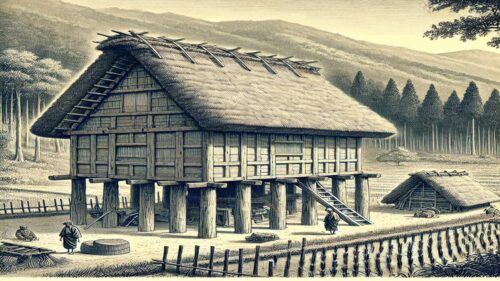

物見櫓や高床式建物、祭祀のための施設が整然と配置されており、宗教的な儀式や外交儀礼も行われた可能性があります。

出土した大量の銅剣や銅矛、鉄器などからも、高度な技術力や大陸との交流の痕跡がうかがえます。

吉野ヶ里は当時の倭国の強力な勢力の一つであり、邪馬台国の候補地として現在も注目されています。

箸墓古墳からの証拠

纒向遺跡近くの箸墓古墳は、卑弥呼の墓ではないかと考えられ、邪馬台国畿内説の象徴的存在です。

箸墓古墳は全長約280メートルにも及ぶ巨大な前方後円墳で、墳丘の規模や副葬品の豪華さから、当時の最高権力者の墓であったと考えられています。

特に魏志倭人伝に記された卑弥呼の死と合致する年代の可能性が指摘されており、学術的にも非常に重要な存在です。

周辺からは銅鏡や玉類、武器類などが発見されており、当時の権力の象徴とも言える存在感を示しています。

箸墓古墳は纒向遺跡との関連性も深く、邪馬台国の実在とその中心地を解明する手がかりとして、今後の研究が期待されています。

邪馬台国の候補地一覧

福岡県の羅城

羅城周辺は、魏志倭人伝の行程にも合致し、候補地として注目されています。

羅城は福岡県朝倉市付近に位置し、当時の海上交通の要衝として機能した可能性が高いと考えられています。

周辺からは弥生時代の遺跡や集落跡が数多く発見されており、古代の政治や経済の中心地だったことを示唆しています。

特に、筑後川流域の水運を活かした交易活動が盛んであったと考えられ、邪馬台国の重要な拠点となった可能性があります。

奈良県の古代遺跡

奈良県の遺跡群は、国家形成の中心地であったことを示す数多くの発見があり、有力な候補です。

特に、桜井市の纒向遺跡や箸墓古墳は、日本最初の巨大古墳時代の幕開けを告げる重要な遺跡群とされ、邪馬台国の実在を裏付ける証拠として注目されています。

纒向では大型建築物跡や祭祀施設、異国の文物も発見され、当時の国際交流の痕跡も見受けられます。

さらに、奈良盆地周辺には無数の古墳群が密集しており、広範な支配領域を示していると考えられます。

出雲と吉備の役割

出雲や吉備も古代の有力勢力として名を連ね、邪馬台国との関係が指摘されています。

出雲地方は、『出雲国風土記』にも記されるように強大な神話的権威を持ち、古代の祭祀王国としての側面が強調されています。

出雲大社を中心とした巨大建築群は、当時の技術力や信仰の厚さを物語っています。

吉備地方もまた、古墳時代初期から巨大古墳群を築き上げた一大勢力であり、吉備津神社や造山古墳などの遺構がその繁栄ぶりを今に伝えています。

特に吉備は瀬戸内海航路の要衝でもあり、他地域との交易・交流の中継地として栄えたことから、邪馬台国の有力候補地の一つとされています。

九州説はありえないのか?

地理的根拠と距離

魏志倭人伝の記録を忠実に読むと、九州が最も整合的という主張が存在します。

特に、中国から朝鮮半島を経由し、対馬、壱岐、そして九州北部に至る航路は、当時の航海技術や地理的条件を考慮しても最も現実的なルートと考えられています。

九州北部は大陸からのアクセスが容易であり、古代の外交や交易の拠点として非常に理にかなった立地であるため、地理的な観点からも有力候補地とされています。

また、魏志倭人伝の行程記述における距離や日数の整合性が、九州説を後押しする根拠となっています。

文化的証拠から見る位置

弥生文化の中心地として九州北部の重要性は高く、考古学的にもその発展が証明されています。

吉野ヶ里遺跡をはじめとした大規模環濠集落や、数々の青銅器・鉄器の出土は、当時の高度な技術力や社会構造を物語っています。

これらの遺跡からは、祭祀や儀礼に関連する施設や遺物も多く見つかっており、九州が精神的・宗教的な中心地でもあったことがうかがえます。

さらに、大陸との密接な交易関係があったことを示す遺物も発見されており、国際的な交流が盛んだったことを裏付けています。

歴史的背景と九州の勢力

古代の倭国は九州北部から始まったとも考えられ、邪馬台国の原点がここにある可能性は否定できません。

九州は早くから朝鮮半島や中国との交易の窓口となっており、鉄器や青銅器などの先進技術がいち早く伝わった地域でもあります。

そのため、経済力や軍事力においても他の地域に先んじて発展していた可能性があります。

加えて、九州北部では強大な豪族勢力が確認されており、これらの勢力が卑弥呼政権の基盤となったとする説も有力です。

歴史的な背景から見ても、九州は邪馬台国の発祥地として十分な要素を備えていると言えるでしょう。

畿内説の支持する理由

政治的背景とその影響

後の大和王権につながる畿内の勢力は、統一政権の起点となった可能性があります。

畿内には早くから有力な豪族や王権が存在し、これらの勢力が連合して強力な中央集権国家を築いていったと考えられています。

特に、奈良盆地を中心とした地域には、広範な支配力を示す古墳群や集落が密集しており、政権の中心として機能していたことがうかがえます。

畿内の地理的条件もまた、内陸の平野が広がり農業生産力が高いことから、人口の集中と政治力の蓄積を促したと考えられています。

文化遺産から推測される場所

大型古墳や建築物、土器など、畿内の文化遺産は国家形成の証拠とされます。

特に、前方後円墳のような独自の古墳形態は、畿内を中心として発展し、日本の古墳時代を象徴する文化的特徴となっています。

これらの古墳は、支配者層の力の大きさと統治の広がりを示すものであり、当時の畿内の勢力がいかに強大であったかを物語っています。

また、纒向遺跡から出土した土器や木製品、鉄製品は高い技術力を示しており、国際交流によってもたらされたと考えられる文物も見つかっていることから、畿内が当時の外交や文化交流の中心地であった可能性も指摘されています。

信じられる根拠とデータ

最新の放射性炭素年代測定などの科学的データが畿内説を補強しています。

纒向遺跡や箸墓古墳などから採取された有機物の年代測定結果は、邪馬台国が存在したとされる3世紀中頃に一致しており、考古学的にも整合性が高まっています。

さらに、遺跡から発見される副葬品や建築遺構の規模、精緻さは、畿内に高度な政治体制と経済基盤が存在していたことを示唆しており、畿内説を支持する有力な証拠となっています

今後も科学的調査や新たな発見が積み重なれば、畿内説はさらに強固なものになると期待されています。

邪馬台国の記録が分からない理由

資料不足とその影響

当時の記録は中国側の資料に頼るしかなく、倭国側の記録はほとんど残っていません。

日本国内には、邪馬台国の時代に相当する公式な文書や記録が見つかっておらず、そのため歴史の空白地帯となっています。

中国の『魏志倭人伝』や『三国志』といった記録が唯一の手がかりであり、その情報の正確性や解釈が研究の大きな課題となっています。

さらに、文字文化が未発達であったため、倭国の内部事情を記録する文化が存在していなかった可能性も高く、資料不足は歴史研究に大きな影響を与えています。

時間的ギャップを埋めるために

出土遺物の分析や科学的手法で当時の状況を再現する試みが続いています。

発掘された土器や木製品、鉄器などの遺物は、当時の生活や社会構造を知る手がかりとなっています。

特に最新の放射性炭素年代測定やDNA分析といった技術が導入されることで、より正確な時代特定や人々の暮らしぶり、さらには大陸との交流の実態までも明らかにされつつあります。

また、復元模型やVR技術などの活用によって、視覚的に当時の生活風景を再現する研究も進んでおり、学術だけでなく一般にも理解を深める機会が増えています。

古代史の研究の限界

資料の少なさや考古学的限界から、決定的な証拠にはまだ至っていません。

遺跡の保存状態や出土物の劣化、自然災害などによる破壊が進み、得られる情報には限界があります。

また、当時の文化や社会背景を正確に読み解くには、現代とは異なる価値観や風習を考慮する必要があり、研究には多くの仮説が伴います。

加えて、新たな発見がなければ論争の決着は難しいのが現状であり、邪馬台国の解明には今後の技術革新と共に更なる発掘調査や多角的な視点からのアプローチが求められています。

最新研究からの知見

考古学の進展と邪馬台国

近年の発掘調査や技術進歩により、より精緻な分析が可能となっています。

特に、土壌分析や微量元素の検出技術の向上によって、出土した遺物の産地や製造工程が詳細に解明されつつあります。

また、三次元計測や地中レーダー探査による地下構造の解析も進み、これまで見つかっていなかった建築跡や埋没遺構が明らかになってきています。

これにより、当時の都市計画や集落の構造、生活様式まで具体的に推測できるようになり、邪馬台国の実像に迫る研究が急速に進展しています。

新たに発見された証拠

纒向遺跡からの新発見や、吉野ヶ里遺跡の発掘が進み、新たな視点が加わっています。

纒向では新たに大型建物の柱跡や、祭祀に使われたと考えられる特殊な木製品が出土し、政権中枢の機能を持った場所であったことを示唆しています。

吉野ヶ里遺跡からも金属製品や外来の土器などが発見され、当時の交易ネットワークや技術交流の実態がより具体的に判明しつつあります。

これらの発見は、邪馬台国が単なる一地方政権ではなく、国際的な交流を担った高度な文明であった可能性を示しています。

未来の研究に向けての展望

今後の発掘調査やAIによるデータ解析など、新たな手法による研究が期待されます。

AI技術を活用した出土品の形状分析や、過去の発掘記録を統合したビッグデータ解析によって、未解明だった地域間の交流や勢力範囲の特定が可能になると見込まれています。

さらに、DNA鑑定技術の進化により、当時の人々の移動経路や民族的背景の解明が進むでしょう。

こうした科学技術の進展により、邪馬台国の謎が解き明かされる日が近づいていると言えます。

まとめ

邪馬台国の場所は未だ決着を見ていませんが、九州説・畿内説ともに有力な根拠があります。

九州説は魏志倭人伝の記述や、大陸との交流の歴史的背景、吉野ヶ里遺跡などの大規模な環濠集落の存在によって強く支持されてきました。

一方の畿内説は、纒向遺跡や箸墓古墳などの発見により、国家形成期の中心地としての有力さが際立っています。

考古学的な成果だけでなく、最新の科学技術による放射性炭素年代測定やDNA分析、AI技術を駆使したビッグデータ解析なども進み、徐々にその全貌が明らかになりつつあります。

また、邪馬台国の研究は日本の古代史や国家形成過程、東アジアとの交流史を考えるうえでも非常に重要なテーマであり、今後も国内外の研究者による調査が続けられるでしょう。

これから発見される新たな遺物やデータによって、邪馬台国の場所や実態がさらに詳しく解明されることが期待されます。

最新の考古学や科学技術の進展によって、近い将来、長年続くこの謎が解き明かされる日もそう遠くないのかもしれません。