古代インドの壮大な叙事詩や神話の世界には、現代の科学技術や未来の文明を彷彿とさせるような驚くべき描写が数多く見受けられます。

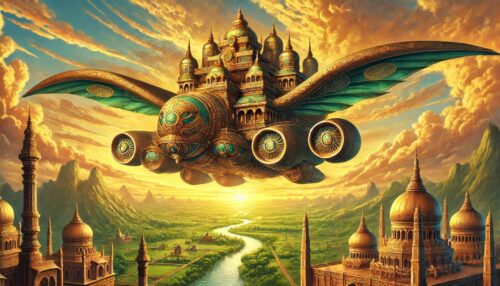

なかでも、特に目を引く存在が「ヴィマーナ」と呼ばれる空飛ぶ乗り物の存在です。

このヴィマーナは、単なる神話上の空想ではなく、超古代の高度な技術を象徴するものとして多くの人々に語り継がれてきました。

時には神々の乗り物として、また時には英雄たちの戦いのための飛行兵器として登場し、私たちの想像力を掻き立てます。

このヴィマーナには、単なる空飛ぶ乗り物という以上の深い意味と背景が秘められています。

古代の文献には、その形状や動力、操作方法まで詳細に記述されているものもあり、まるで現代の航空機や宇宙船の設計書のような印象を受けることさえあります。

さらに、こうした記述が実際の科学技術に裏付けられているのではないかと考える研究者も存在し、超古代文明の存在を示唆する議論も活発に行われています。

本記事では、古代インド神話や叙事詩に描かれるヴィマーナの正体について、多角的な視点から深掘りしていきます。

その歴史的背景や技術的な特徴、そして現代における解釈や評価までを丁寧に紹介し、ヴィマーナという存在が持つ魅力と謎に迫ります。

古代の人々がどのような世界観を持ち、どのようにヴィマーナを描いたのかを紐解きながら、そのロマンあふれる物語の世界を一緒に旅していきましょう。

ヴィマーナとは何か?

ヴィマーナの意味と起源

ヴィマーナはサンスクリット語で「空を飛ぶもの」や「空中宮殿」などを意味し、古代インドの神話や叙事詩においては神々や英雄が搭乗する空飛ぶ乗り物として描かれています。

語源を辿ると「特別な乗り物」や「天空にあるもの」といったニュアンスも含まれており、場面によっては神殿や戦車を指すこともありました。

このような広い意味を持つヴィマーナは、単なる物理的な乗り物以上の存在であり、神聖な象徴として位置づけられていたのです。

さらに、ヴィマーナの概念は時代とともに変化し、宗教的、哲学的な意味合いをも帯びるようになったと言われています。

古代インドにおけるヴィマーナの役割

古代インドの神話や叙事詩において、ヴィマーナは単なる移動手段にとどまらず、戦闘や儀式、さらには神々の権威や力を誇示するための重要な装置として大きな役割を果たしていました。

天界の神々がヴィマーナに乗って地上を訪れる場面や、英雄たちが壮絶な空中戦を繰り広げる場面が数多く描かれ、ヴィマーナは物語の中核を成す存在として人々の記憶に刻まれてきたのです。

人間では到達できない場所への移動手段であり、同時に神々の世界と地上世界をつなぐ橋渡しの役割を持っていたとも考えられます。

ヴィマーナに関する古代文献

ヴィマーナについての記述は、『マハーバーラタ』や『ラーマーヤナ』といった古代インドの代表的な叙事詩をはじめ、さまざまな古代文献に見られます。

特に『ヴィマーニカ・シャーストラ』では、ヴィマーナの設計図や構造、動力源について詳細に記されており、その内容は現代の航空工学にも通じるほど精緻なものとなっています。

これらの文献は、ヴィマーナが単なる神話的な存在ではなく、古代インドの人々の間で具体的なイメージを持って語られていたことを示しており、ヴィマーナの実在性や技術的背景を考察する上で貴重な資料となっています。

ヴィマーナの設計図と特徴

シャクナヴィマーナの詳細

『ヴィマーニカ・シャーストラ』に登場するシャクナヴィマーナは、大きな鳥の形をした飛行体で、全長30メートル、翼を羽ばたかせて飛ぶと記述されています。

その外観は非常に独特で、鳥のくちばしや尾羽を思わせる形状をしており、滑空とホバリングの両方が可能だったと伝えられています。

機体は軽量な特殊金属で作られており、空気抵抗を最小限に抑える設計が施されていたともいわれます。

さらには内部に複数の区画があり、乗員の居住スペースや武器庫のような設備まで備えていたという説もあります。

実在したヴィマーナの種類

シャクナの他にも、ルクマ(黄金のヴィマーナ)、スンダラ(美しいヴィマーナ)、トリプラ(海・陸・空を移動可能)など、多種多様なヴィマーナが存在したと記録されています。

ルクマはその名の通り、全体が金色に輝く釣鐘型の機体で、重厚な装飾が施されていたとされます。

スンダラは砲弾のような流線型をしており、美しい外観と優れた空力特性を持っていたと伝えられています。

トリプラは特に興味深く、空中のみならず地上や水中でも移動可能な万能機であり、三階建て構造で出し入れ可能な車輪まで備えていたと言われています。

古代の設計図の解析

ヴィマーナの設計図には、飛行のためのモーターや鏡を使った監視装置、さらに動力源として太陽光や未知のエネルギーを活用する技術など、現代の航空機や宇宙船を思わせるような詳細な記述が残されています。

特に注目すべきは、「ヴィシュワクリヤー鏡」と呼ばれる装置の存在です。

これは機体の外部を360度観察できる回転式の鏡であり、まるで現代のモニターカメラのような機能を果たしていたと考えられています。

また、ヴィマーナの構造には金属合金の製造方法や推進機関の具体的な説明まで記されており、古代の技術力の高さをうかがわせる内容となっています。

これらの設計図が実在していたならば、古代インドの技術力は現代にも匹敵するものだった可能性すらあるのです。

マハーバーラタとヴィマーナ

マハーバーラタに登場するヴィマーナ

『マハーバーラタ』では、神々や英雄たちがヴィマーナに乗り、空を自在に移動する描写が繰り返し登場します。

これらの描写では、ヴィマーナは単なる移動手段ではなく、戦争の場では強力な兵器としても活用され、空からの攻撃や防御、さらには敵陣への奇襲などに利用されていたことが伺えます。

戦闘の場面では、ヴィマーナ同士が空中で激しくぶつかり合う様子も描かれ、まるで現代の戦闘機によるドッグファイトのような光景を想像させます。

こうした描写は、古代インドの人々が空中戦や航空兵器の概念を既に持っていたことを示唆しているとも考えられます。

ヴィマーナに関する神々の記述

神々の力を象徴する存在として、ヴィマーナはしばしば壮大なスケールで描かれます。

特に印象的なのは、シヴァ神が矢を放ち都市を一瞬にして灰にする場面で、ここではヴィマーナの圧倒的な攻撃力と破壊力が強調されています。

このエピソードからは、ヴィマーナが単なる移動装置ではなく、神々の戦いにおける重要な兵器であったことがわかります。

また、神々はヴィマーナを操縦するだけでなく、時にヴィマーナそのものを具現化し、意志を持たせるような描写も見られ、ヴィマーナはまさに神々の力を象徴する超常的な存在として描かれているのです。

戦車とヴィマーナの関係

当時の「戦車」は、我々が想像する単なる陸上兵器とは異なり、空を飛ぶ乗り物としての意味合いをも兼ね備えていた可能性があります。

『マハーバーラタ』におけるヴィマーナの登場によって、戦車という概念はより広範で立体的なものとして描かれ、戦場では陸・空を問わず活躍する存在として描写されています。

戦車が空を飛び、神々や英雄たちが空中から敵を攻撃する場面は、当時の人々の想像力や技術観の高さを示しており、ヴィマーナはその象徴的な存在であったといえるでしょう。

こうした描写は、後世の航空機や宇宙船の概念にも通じるものがあり、古代インドの叙事詩が持つ奥深さを感じさせます。

ラーマーヤナとヴィマーナ

ラーマーヤナにおけるヴィマーナの描写

『ラーマーヤナ』では、ラーヴァナがヴィマーナ「プシュパカ」に乗って空を自在に飛び、シータを誘拐する場面が非常に有名であり、多くの読者の印象に強く残るシーンの一つとなっています。

このプシュパカ・ヴィマーナは、単なる乗り物ではなく、広大な空間を有する空中宮殿のような存在として描かれ、快適さや豪華さまでもが語られています。

ラーヴァナはこのヴィマーナを駆使して、遠く離れた場所から一瞬で移動し、戦いや策略に活用していたとされ、まさに当時の技術観の粋を集めた超兵器ともいえるでしょう。

ラーヴァナに乗るヴィマーナ

プシュパカは、元々は宇宙の創造神ブラフマーのために製作された神聖な飛行船であり、壮麗で神々しい輝きを放つ特別なヴィマーナとされています。

ブラフマーから富の神クベーラに渡り、その後ラーヴァナが力づくで奪い取ったと伝えられています。

プシュパカは乗る者の意志に従って自在に飛び、目的地へ瞬時に到達できるという特性を持ち、戦闘だけでなく長距離移動や帰還にも用いられました。

ラーヴァナはこのヴィマーナの力を背景に、その強大な力を誇示し、支配を広げたのです。

ヴィマーナと古代インドの宇宙観

ヴィマーナは単なる地上と空を行き来する移動手段ではなく、古代インドの壮大な宇宙観を象徴する存在としても描かれています。

プシュパカ・ヴィマーナは、地上から天界、さらには星々の間を自由に飛び交い、広大な宇宙の中を自在に旅することが可能だったとされます。

こうした描写は、古代インドの人々が宇宙そのものを神々の領域と捉え、そこを行き来できる乗り物としてヴィマーナを位置づけていたことを示しています。

さらにヴィマーナの存在は、物理的な乗り物という概念を超え、精神世界や天界への旅を象徴するものとしても解釈されるようになったのです。

ヴィマーナの意味と象徴

古代インドにおける乗り物の意義

古代インドにおいて、乗り物は単なる移動手段ではなく、その所有者の地位や権力、さらには神聖性を象徴する非常に重要な存在でした。

特に王や神々が乗る乗り物は、威厳や力の象徴として描かれることが多く、ヴィマーナはその中でも最も神秘的で象徴的な存在として位置づけられています。

ヴィマーナは天と地を自由に行き来することができることから、物理的な制約を超えた存在ともされ、人間の限界を超える力の象徴でもあったのです。

神々の乗り物としてのヴィマーナ

ヴィマーナは、天界の神々が使用する乗り物として数多くの神話や伝承に登場します。

これらの記述では、ヴィマーナは単なる移動手段ではなく、神々の力を増幅し、威光を示すための重要な存在として扱われています。

神々がヴィマーナを駆って天空を自在に飛び回る様子は、民衆にとっては畏怖と崇敬の対象となり、神々の持つ圧倒的な力と技術力を感じさせるものだったと考えられます。

また、ヴィマーナは神々同士の戦いや天界と地上の交流など、物語の重要な場面でしばしば用いられています。

現代におけるヴィマーナの解釈

現代では、ヴィマーナは単なる神話や空想の産物としてだけでなく、UFOや超古代文明の産物として語られることが増えています。

特にオーパーツ(場違いな工芸品)としての視点から注目され、ヴィマーナは古代に存在した高度な科学技術の象徴とも見なされています。

こうした視点は、現代の宇宙開発や航空技術と重ね合わせる形で語られることが多く、ヴィマーナを通じて古代の人々が抱いた宇宙観や未来観を探る試みも進められています。

さらに、近年のSF作品やゲームなどでもヴィマーナは取り上げられ、神話の枠を超えた技術的・文化的アイコンとして再評価されています。

ヴィマーナの存在と実在性

実際の存在を巡る議論

ヴィマーナが実在したかどうかについては、古代史研究者や考古学者の間でも意見が分かれるテーマです。

インド各地に残る古代遺跡や伝承には、ヴィマーナの存在を示唆する記述がいくつも見つかります。

モヘンジョダロ遺跡で見つかった高熱によるガラス化した跡や、チャタル・ヒュユクの焼けたレンガの痕跡などは、何らかの強力な兵器、あるいは超高温を生み出す機械が存在した可能性を示しています。

また、インドのカッパドキアに残る地下都市も、ヴィマーナによる攻撃や古代の核戦争から逃れるためのシェルターだったのではないかとする説もあります。

こうした遺跡や伝承は、ヴィマーナの実在性を支持する材料としてしばしば引用されています。

古代の科学技術とヴィマーナ

『ヴィマーニカ・シャーストラ』に記された設計技術は、古代インドが持っていた驚異的な科学力の証拠として多くの研究者の興味を引いています。

この文献では、飛行体に使用される金属の製造法やエネルギー源、推進機関の仕組み、さらには操縦士の訓練法や食事にまで言及しており、その詳細さは現代の航空工学にも通じるものがあります。

さらにヴィマーナには、周囲の情報を収集する監視システムや、敵の攻撃を無力化する防御システムが備わっていたとされ、超古代の科学技術がいかに高度であったかを物語っています。

宇宙飛行士とヴィマーナの比較

ヴィマーナに乗り込んだ神々や英雄の描写は、まるで現代の宇宙飛行士や航空機パイロットのように描かれており、その共通点には目を見張るものがあります。

彼らは空を飛び、遠く離れた場所へ瞬時に到達し、時には空中戦を繰り広げるなど、その行動はまさに未来の航空・宇宙技術を思わせます。

ヴィマーナの操縦には専門的な知識や技術が必要とされ、訓練を受けた者しか扱えないとされている点も、現代の航空機や宇宙船と重なる部分です。

こうした描写は、古代の人々がすでに未来の技術を想像し、描き出していたことを示しており、ヴィマーナが単なる神話の産物ではなく、古代の高度な技術観や宇宙観を反映した存在であることを感じさせます。

ヴィマーナのレビューと評価

FGOにおけるヴィマーナの役割

人気スマートフォンゲーム『Fate/Grand Order(FGO)』では、ヴィマーナが重要なアイテムや舞台装置として登場し、古代インド神話のロマンを現代のエンターテインメントの中でも存分に味わえるようになっています。

作中ではヴィマーナは単なる乗り物ではなく、戦闘や物語の展開にも深く関わる存在として描かれ、その美しいデザインや圧倒的なスケール感に、多くのプレイヤーが魅了されています。特にインド異聞帯編では、ヴィマーナの歴史や背景に迫るストーリーも展開され、ヴィマーナの神秘性や魅力が一層高まっています。

古代テクノロジーとしての評価

ヴィマーナは、しばしば超古代文明の卓越した科学技術力の象徴として評価される存在でもあります。

オーパーツ(場違いな工芸品)として取り上げられることが多く、当時の人類が到底持ち得ないはずの技術力を示す証拠として語られることもあります。

飛行能力やエネルギー源、さらには戦闘機能まで備えたヴィマーナは、現代の航空機や宇宙船と比べても遜色のないスペックを持っていたのではないかと考える研究者もおり、そのロマンあふれる古代テクノロジーへの評価は高まり続けています。

ヴィマーナに関するユーザーレビュー

現代のインターネット上でも、ヴィマーナは神秘的で魅力的な存在として広く話題に上っています。

特に歴史や神話、オカルトに興味を持つユーザーの間では、「もし本当に存在したならば」との想像をかき立てる題材として根強い人気を誇ります。

SNSや掲示板、ブログなどでは、「ヴィマーナが実在したなら現代の航空技術はもっと早く発展したのでは」や、「古代インドの科学力は想像以上に進んでいたのでは」といった声が多数寄せられており、考察やファンアートなども盛んに投稿されています。

ヴィマーナは今もなお多くの人々の好奇心と想像力を刺激し続ける存在となっています。

ヴィマーナの飛行技術

未知の動力源と飛行メカニズム

ヴィマーナは太陽光や不明なエネルギーを動力とし、現代科学でも解明困難な飛行技術が記されています。

古代文献によると、ヴィマーナには「エネルギー収束装置」や「反重力装置」のような技術が搭載されていたとされ、これによって空中に浮かび上がり、高速で移動することが可能だったと考えられます。

さらに、機体内部には環境制御システムや乗員の健康を保つための装置が備わっていたとも言われ、現代の航空機や宇宙船にも通じる要素が数多く見られます。

こうした技術は、未知の科学原理に基づいていた可能性があり、今なお研究者たちの好奇心を刺激し続けています。

核戦争時代の飛行とヴィマーナ

『マハーバーラタ』の壮絶な戦争描写からは、ヴィマーナが核兵器に匹敵する破壊力を持つ兵器だった可能性も示唆されます。

物語中では、強烈な閃光と爆発、そして大地を焼き尽くす熱によって一瞬で都市が壊滅する場面があり、まるで現代の核攻撃のような様相を呈しています。

ヴィマーナには、このような高威力のエネルギー兵器が搭載されていたとする説もあり、空中から地上を制圧する戦術兵器として運用されていた可能性が考えられています。

これらの記述は、古代インドの人々が持っていた戦争観や破壊力の概念の壮大さを物語っているといえるでしょう。

未来のヴィマーナ技術の可能性

ヴィマーナの技術は、未来の航空宇宙技術にもつながるヒントになるかもしれません。

現代の科学技術では未だ解明されていないエネルギー源や飛行原理が、ヴィマーナにはすでに実装されていた可能性があり、これが将来的な次世代航空機や宇宙船開発のモデルになることも考えられます。

たとえば、重力制御技術や反物質エネルギーの活用など、ヴィマーナに記された技術はまさにSFの世界のようですが、もし実現すれば宇宙探査や惑星間移動の大きな一歩となるでしょう。

ヴィマーナは、未来の技術革新のインスピレーションとして、これからも多くの科学者や技術者の夢と想像力を刺激し続ける存在なのです

まとめ

古代インドの神話や叙事詩に登場するヴィマーナは、単なる空想の産物ではなく、当時の人々の高度な技術観や壮大な宇宙観を色濃く反映した存在であることが分かります。

ヴィマーナは神々や英雄たちの乗り物として描かれるだけでなく、超古代文明の叡智や科学技術の象徴ともいえる存在であり、その圧倒的なスケールや性能は、現代の航空技術や宇宙開発にも通じるものがあります。

また、ヴィマーナにまつわる数々の神話や伝承は、現代でも多くの人々を魅了し続けています。

神々の乗り物としての神秘性、戦闘兵器としての圧倒的な力、そして未知の動力による自由な飛行能力など、ヴィマーナの持つ多面的な魅力は、私たちの想像力を掻き立てる源泉となっています。

ヴィマーナの技術や存在に関する議論は、未来の航空宇宙技術や超古代文明の研究とも深く関わっており、今後もさまざまな分野で注目され続けることでしょう。

ヴィマーナの正体を探る旅は、単なる過去の探求にとどまらず、私たち人類の未来への夢や希望を見つけ出す冒険そのものです。

古代の人々が描いたこの壮大な空飛ぶ乗り物の謎に迫ることは、失われた叡智に触れ、未来の技術革新のヒントを見つける手がかりとなるのかもしれません。