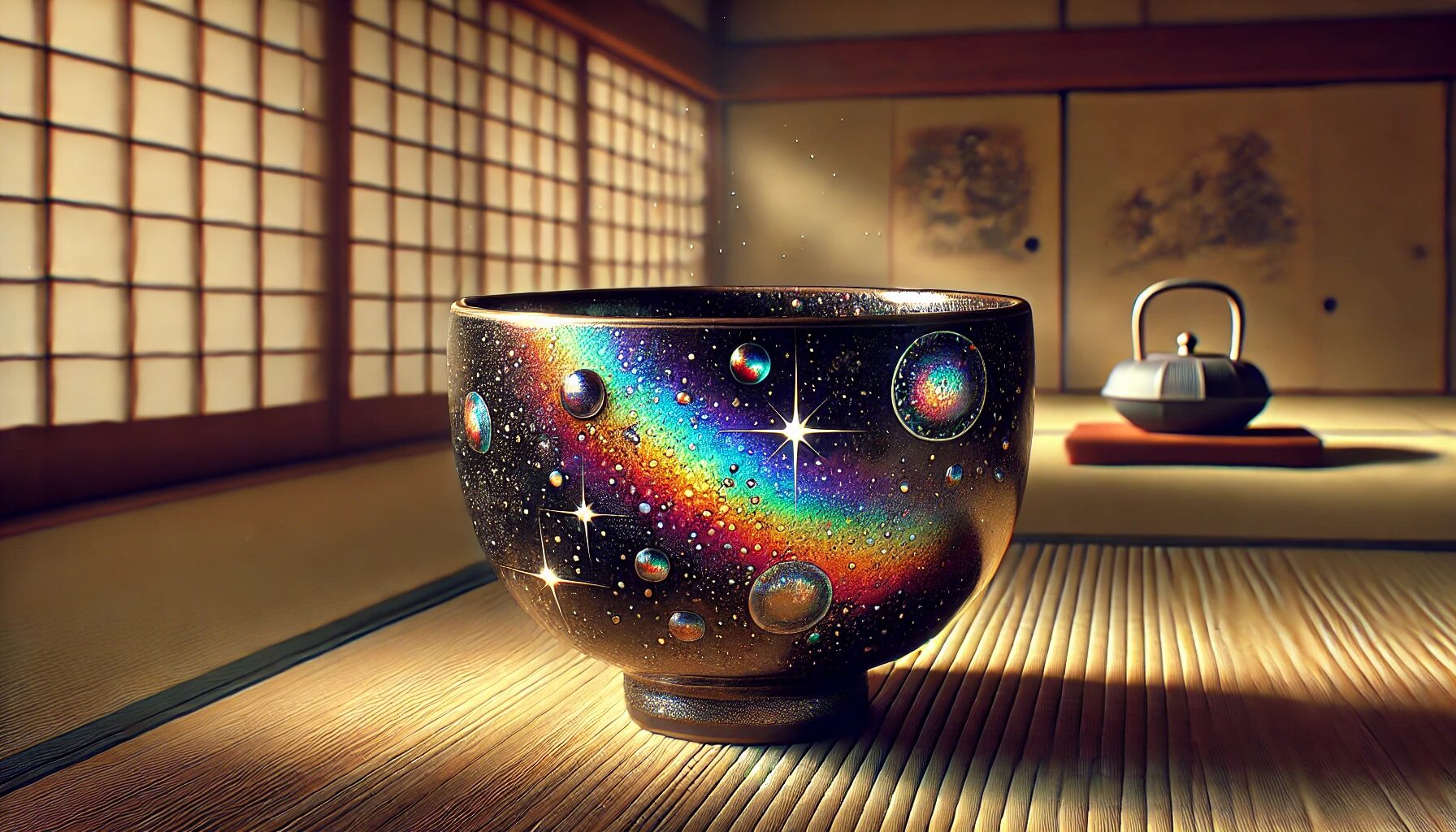

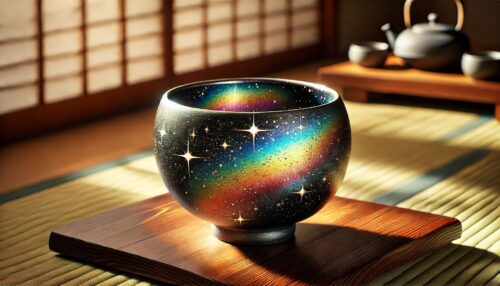

曜変天目茶碗は、陶芸の歴史において「奇跡の器」とも称される存在であり、その美しさと神秘性から、世界中の陶芸愛好家や研究者の憧れの的となっています。

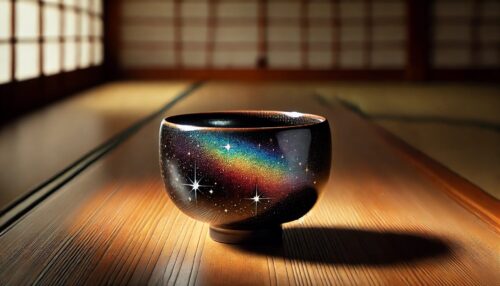

漆黒の釉薬の中に星のように輝く斑紋や、光の加減によって虹色に変化する光彩は、まるで夜空に浮かぶ銀河を想起させるほどの幻想的な美しさを持ち、見る者の心を奪います。

この奇跡的な景色は、単なる装飾ではなく、長い年月と幾多の偶然の積み重ねによって生まれた、唯一無二の現象なのです。

しかし、現代の最先端技術や陶芸の熟練した技をもってしても、この曜変天目茶碗の完全な再現は不可能とされています。

その理由は、単なる技術的な限界にとどまらず、製作過程における微細で複雑な条件の連鎖、そして偶発的な要素が深く関わっているからにほかなりません。

まさに、曜変天目茶碗は奇跡の産物であり、その背景には多くの謎とロマンが秘められているのです。

このような背景から、曜変天目茶碗は単なる器という枠を超え、芸術作品としての高い価値と、歴史的・文化的な重要性を兼ね備えた存在となっています。

現代に生きる私たちにとっても、その存在は限りない魅力を放ち、陶芸の奥深さや美の極致を感じさせてくれるのです。

曜変天目茶碗の魅力とは

再現不可能な理由とその魅力

曜変天目の最大の魅力は、漆黒の釉薬の中に浮かび上がる星のような斑紋と、虹色に輝く光彩の美しさにあります。

その光景はまるで無限の宇宙を閉じ込めたかのようで、見る者を圧倒し、心を奪います。

光の当たる角度によって斑紋の色彩が変化し、深い黒の中に青や紫、緑、赤といった色が浮かび上がるさまは、まさに「器の中の宇宙」と評されるにふさわしい美しさです。

この神秘的な現象は、単なる意図的な技法によるものではなく、偶然と奇跡の積み重ねの結果として生まれたものです。

現代の多くの陶芸家がこの曜変天目の再現に挑戦してきましたが、完全な再現には至っていません。

その理由は、焼成中の温度変化や釉薬の成分、窯内の微妙な環境の違いなど、極めて繊細な条件が複雑に絡み合うことで生まれる現象だからです。

わずかな条件の違いが、光彩や斑紋の発現を大きく左右し、奇跡的な焼き上がりを生むのです。この不確実性こそが、曜変天目の魅力の一つであり、人々がその再現に挑み続ける理由でもあります。

国宝としての価値と重要性

曜変天目茶碗は、現存する3碗すべてが日本の国宝に指定されています。

これらは、静嘉堂文庫美術館、藤田美術館、龍光院が所蔵しており、それぞれが異なる個性を持ちながらも、共通して圧倒的な美しさと存在感を放っています。

その希少性と芸術的価値の高さは、まさに日本文化の至宝と呼ぶにふさわしいものです。

茶道の歴史の中でも、曜変天目は特別な存在として扱われ、名だたる大名や茶人たちの間で珍重されてきました。

特に室町時代以降、唐物茶碗の中でも最高峰とされ、その存在は茶道文化の発展にも大きな影響を与えています。

曜変天目を手にすることは、当時の権力や富の象徴でもあり、歴史的・文化的な価値は計り知れません。

美術界における曜変天目の位置づけ

曜変天目は、東洋陶磁の最高峰とされる存在であり、美術界においても極めて重要な位置を占めています。

その独特の美しさは、単なる工芸品の枠を超えた芸術作品として評価され、世界中の美術館や研究機関からも高い関心を集めています。

曜変天目の持つ斑紋と光彩の美しさは、他の陶磁器には見られない特異なものであり、そのため多くの芸術家や研究者がその魅力に惹きつけられてきました。

科学的な研究や復元の試みが続けられる一方で、やはりその神秘性こそが曜変天目の最大の魅力であり、だからこそ「幻の茶碗」として語り継がれているのです。

曜変天目の歴史と背景

中国南宋時代の陶器文化

曜変天目は南宋時代の中国福建省建陽区にある建窯で生まれました。

当時の中国では飲茶文化が盛んになり、それに伴い黒釉茶碗が高い人気を誇りました。

建窯はその中心的な存在として、北宋から南宋にかけて大規模な生産を行い、黒釉茶碗の名品を多く生み出しました。

特に曜変天目は、その中でも極めて稀少な焼き上がりとされ、意図的な技法によるものか偶然の産物か、今も議論が尽きない幻の名品です。

黒釉の中に浮かぶ星のような斑紋と、その周囲に広がる虹色の光彩は、南宋時代の最上層の人々に愛され、宮廷用として珍重されたとも考えられています。

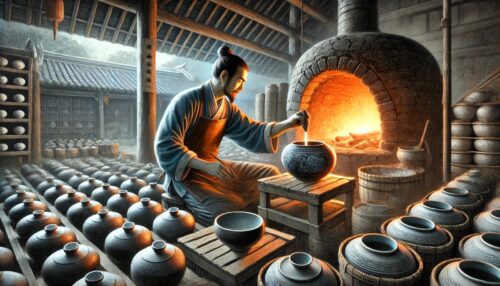

長江惣吉とその技術

現代の陶芸家、9代目長江惣吉氏は長年にわたり曜変天目の再現に挑み続けています。

彼の研究の中では、建窯周辺で産出される蛍石を焼成時に投入し、フッ素ガスが発生することで釉薬の表面に光彩が現れる可能性が指摘されました。

この仮説は、曜変の持つ独特な光彩のメカニズム解明に大きく貢献しましたが、なお完全な再現には至っていません。

長江氏はさらに、焼成時の酸欠状態の作り方や微妙な温度調整、釉薬の組成といった多くの要素が絡み合って生じる奇跡の結果であると語っており、再現の困難さを改めて浮き彫りにしています。

曜変天目茶碗の発見と研究経緯

曜変天目茶碗は、日本には室町時代以降、貴重な唐物茶碗として伝わりました。

特に茶道の世界ではその美しさと希少性から名物として扱われ、名だたる茶人や大名たちが所有してきた歴史があります。

さらに近年、2009年には中国・浙江省杭州市の工事現場から曜変天目の陶片が発見され、大きな話題となりました。

この出土品は南宋時代の宮廷官衙近くから見つかったもので、曜変天目が当時の上層階級や宮廷で使用されていた可能性を示す重要な手がかりとなりました。

研究者たちはこの陶片の化学分析を通じて、釉薬の構造や焼成温度などを明らかにしつつあり、曜変天目の研究は現在も続いています。

曜変天目茶碗の再現に挑む

成功しない理由と挑戦する技法

再現が難しい理由は、釉薬の微妙な成分変化や焼成時の温度、酸素量といった繊細な要素が複雑に絡み合うためです。

窯の中の環境は一瞬たりとも均一ではなく、わずかな温度差や酸素の供給量の変化が、釉薬の化学反応に大きく影響を与えるのです。

こうした環境の中で、偶然に奇跡的な条件が重なった時だけ、あの美しい光彩が生まれるのです。

また、焼成時の炎の流れや窯の内部構造の違いも結果に大きく作用し、手法を真似るだけでは曜変天目の再現には至らないのが現状です。

さらに、釉薬に含まれる成分の微妙な違いや陶土そのものの特性なども重要で、すべてが精密に整わなければ、あの独特の斑紋や虹色の輝きは現れません。

このような理由から、世界中の陶芸家がさまざまな技法を試みるものの、奇跡のような成功例には至っていないのです。

技術的な限界と可能性

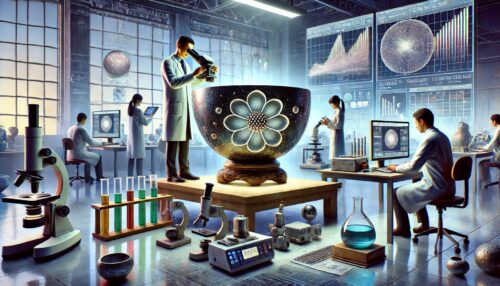

科学技術の進歩によって、曜変天目の釉薬や焼成過程の分析は着実に進展しています。

釉薬の化学組成の詳細な解析や、焼成時の温度管理技術の向上などによって、再現へのヒントは徐々に明らかになりつつあります。

それでもなお、斑紋と光彩を同時に生み出す技術の確立は容易ではありません。

現在でも多くの陶芸家が試行錯誤を続けており、3,000回を超える実験を行う者もいます。

コンピュータによる温度制御や新しい素材の研究なども導入されつつありますが、理論上成功するはずの条件でも「曜変」と呼べるほどの美しい焼き上がりは生まれていないのが実情です。

しかし、その過程で得られる知見は現代陶芸の発展にも寄与しており、今後の可能性を秘めていると言えるでしょう。

科学的分析とその結果

最新の科学的分析によれば、曜変天目の釉薬表面には非常に微細な薄膜構造が形成されていることが判明しています。

この薄膜が光の干渉を引き起こし、見る角度によって色が変化する虹色の光彩を生み出しているのです。

さらに、この薄膜の厚さはわずか0.1ミクロン程度であり、目視では確認できないほどの繊細さを持っています。

しかし、この薄膜がどのような条件で形成されるのか、そのメカニズムは依然として解明されていません。

焼成時の特定の温度帯や酸素量の変化、釉薬内の成分移動など、さまざまな要素が複雑に絡み合っていると考えられています。

さらに、近年の研究では、釉薬表面の皺状の微細構造による光の回折も光彩の発生に関わっている可能性が示唆されており、今後のさらなる研究が期待されています。

このように、曜変天目茶碗の再現には技術的にも科学的にも多くの壁が立ちはだかっていますが、その挑戦は今後も続けられ、いつか奇跡の再現が果たされる日が訪れるかもしれません。

曜変天目の光彩と斑紋の秘密

釉薬の成分とその影響

曜変天目の釉薬には豊富な鉄分が含まれており、焼成過程においてこの鉄分が結晶化することで、独特の斑点状の結晶が生まれます。

この結晶が光を受けることで、あの幻想的な光彩が生まれると考えられています。

さらに釉薬の中には微量のマンガンやその他の鉱物成分が含まれており、これらの成分の組み合わせと反応によって、光の干渉や反射が生じ、虹色の輝きを放つのです。

釉薬の配合バランスが少しでも崩れると、斑点や光彩は現れず、単なる黒釉の茶碗に終わってしまうため、釉薬の調合は曜変天目の美しさを左右する極めて重要な要素といえるでしょう。

焼成条件と温度の重要性

曜変天目の焼成には1300度以上という非常に高温な環境が必要とされますが、それに加えて窯の内部で酸欠状態を意図的に作り出すことが不可欠とされています。

酸素不足の環境下で焼成することで、釉薬内の成分が特殊な化学変化を起こし、斑点や光彩の元となる微細な結晶が形成されるのです。

また、焼成後の冷却過程においても温度の下げ方ひとつで結果が大きく左右されるため、焼き上げのタイミングや冷却速度にも細心の注意が必要となります。

わずかな温度のズレや酸素量の違いによって、光彩の発現具合が変わり、理想の曜変天目には仕上がらないことが多いため、この焼成条件こそが最大の難関とも言えるのです。

黒釉とその魔性

曜変天目の特徴的な黒釉は、見る者を引き込むような深い闇をたたえています。

この漆黒の釉薬があるからこそ、斑紋や光彩が際立ち、まるで夜空に浮かぶ無数の星のような輝きを放つのです。

黒釉は光を吸収しながらも、特定の角度では斑紋や虹色の光彩を強調し、その魅力を最大限に引き出します。

特に、光の加減や見る位置によって全く異なる表情を見せるその様子は、まさに「魔性」と呼ぶにふさわしく、一度目にした者の心を捉えて離しません。

曜変天目の魔性は、この漆黒の釉薬が生み出す奥行きと神秘性にこそ宿っているのです。

曜変天目茶碗の所蔵先と展示

藤田美術館と大阪市立東洋陶磁美術館

国宝曜変天目のひとつは藤田美術館に所蔵されており、これまでにも何度か大阪市立東洋陶磁美術館にて特別展示されたことがあります。

通常は非公開であるため、一般の観覧者がこの国宝に直接触れる機会は非常に限られています。

特別展では、その圧倒的な美しさと存在感に多くの来場者が息を呑み、曜変天目の持つ神秘的な魅力を間近に感じられる貴重な体験となります。

茶道や陶磁器ファンはもちろん、美術や歴史に興味を持つ人々にとっても、見る者を惹きつける特別な展示機会となっています。

静嘉堂文庫美術館での公開

「稲葉天目」として知られる曜変天目茶碗は、現在静嘉堂文庫美術館に収蔵されています。

かつては徳川家の所蔵品として「柳営御物」の中でも特に名品とされていた歴史を持ち、その由緒も含めて多くの人々の関心を集めています。

東京丸の内の静嘉堂文庫美術館では、特別展の際に一般公開されることがあり、訪れた人々は曜変天目の持つ圧倒的な美しさと歴史的背景に魅了されています。

展示では、デジタル技術を駆使した解説も行われ、曜変天目の光彩や斑紋の美しさをより深く理解することができます。

特別展示や番組紹介

曜変天目は、これまでにもさまざまな特別展示やテレビ番組で紹介され、そのたびに大きな反響を呼んできました。

特に『開運!なんでも鑑定団』で紹介された際には、曜変天目の名が広く知れ渡り、一般の視聴者にもその存在と価値が認識されるきっかけとなりました。

その他にも、美術館主催の特別展や企画展では曜変天目が取り上げられ、専門家による解説や関連資料の展示が行われるなど、多角的な視点からその魅力が紹介されています。

こうした取り組みによって、曜変天目は今なお多くの人々を魅了し続けているのです。

曜変天目と日本の陶芸

日本における影響と評価

曜変天目は、日本の茶道文化に深く影響を与え続けてきました。

室町時代以降、唐物茶碗の最高峰として位置づけられ、特に利休以降の茶人たちの間では究極の茶道具として憧れの的となりました。

曜変天目の持つ神秘的な光彩と斑紋は、茶の湯の「わび・さび」の精神にも通じる美意識と共鳴し、多くの茶人がその美に魅了されたのです。

やがてその影響は、国産の黒釉茶碗の制作にも及び、日本各地の窯元が独自の天目釉を用いた茶碗作りに挑戦する契機となりました。

特に瀬戸や美濃、丹波などの名窯でも黒釉を用いた天目茶碗が数多く生産され、曜変天目の精神が日本陶芸の発展に大きな役割を果たしたのです。

異なる技法の比較

油滴天目や禾目天目など、曜変以外の天目茶碗にも魅力的な技法がありますが、それでも曜変天目の美しさは群を抜いています。

油滴天目は銀色の滴のような斑紋が特徴で、これも美しいものですが、曜変のような虹色の光彩と深い宇宙のような奥行きは持ちません。

その他の技法でも、釉薬の美しさを引き出すものは多々ありますが、曜変天目の持つ唯一無二の存在感、見る角度によって無限に表情を変えるその神秘性は、他の技法では到底及ばないものです。

まさに曜変天目は、天目茶碗の中でも頂点に立つ存在と言えるでしょう。

現存作品との違い

現存する曜変天目は、わずか3碗が完品として知られています。

これらの作品は、斑紋の鮮明さや光彩の強さにおいて他の天目茶碗とは一線を画しています。

曜変天目の斑紋は、まるで夜空に浮かぶ星々のように輝き、その周囲には虹色の光彩が浮かび上がります。

この輝きは見る角度や光の当たり方によって色彩が変化し、まるで器の中に宇宙が広がっているかのような幻想的な光景を生み出します。

こうした特徴は他の天目茶碗には見られず、曜変天目の最大の魅力とも言えるでしょう。だからこそ、曜変天目は今なお「幻の茶碗」として、多くの人々を魅了し続けているのです。

研究者や陶芸家の挑戦

最新の研究成果と論文紹介

理化学研究所の最新研究では、釉薬表面の2次元皺構造による回折光が光彩の要因であると推測されました。

この皺構造が、光を分散・反射させることで見る角度によって色が変わる独特の虹彩を生み出す可能性が高いとされています。

さらに、釉薬に含まれる成分の分析からは、微量の金属元素やミネラルの存在が光彩形成に重要な役割を果たしていることも示唆されています。

しかし、これらの仮説はまだ証明に至っておらず、現在も実験や論文発表が続けられている状況です。

加えて、他の研究機関によるシミュレーションや海外の科学雑誌への掲載も進み、曜変天目の科学的な解明に向けた動きは世界規模で広がりつつあります。

陶工たちの技術の進歩

現代の陶芸家たちは、日々試行錯誤を重ねながら曜変天目の再現に挑んでいます。

中には数千回以上もの焼成実験を行った陶工もおり、釉薬の配合や焼成時間、温度管理など、あらゆる要素の組み合わせを変えて実験を繰り返しています。

最新の設備や技術を駆使し、コンピューター制御による精密な温度管理や、特殊な酸欠状態を作り出す窯の改良なども行われています。

それでもなお、完璧な曜変天目の再現には至らず、成功の難しさが改めて浮き彫りになっています。

陶芸家たちは、美術展や研究会を通じて情報交換を行い、挑戦の輪は国内外に広がっています。

実験と結果の共有

焼成温度、釉薬成分、窯内の環境といった複数の要素が、曜変天目の成功には不可欠であると考えられています。

各地の陶芸家や研究者たちは、自身の実験結果や分析データを共有し、知識の蓄積と技術向上を目指しています。

近年では、デジタル技術を活用したデータベース化も進んでおり、過去の実験例や焼成パターンが詳細に記録・共有されています。

こうした取り組みにより、曜変天目の謎解明は着実に進んでおり、未来の技術革新によって、再現への道がさらに開ける可能性が期待されています。

まとめ

曜変天目茶碗は、陶芸史上最も神秘的で魅力的な器と言えるでしょう。

その美しさは偶然と奇跡が重なり生み出されたものであり、現在の最先端技術をもってしてもなお完全な再現が叶わない、まさに「幻の名碗」です。

漆黒の釉薬に浮かぶ星のような斑紋と、見る角度や光の加減によって変化する虹色の光彩は、まるで小宇宙が閉じ込められたかのような幻想的な美しさを放ちます。

そのため、曜変天目は古来より茶人や大名たちに憧憬の目で見つめられ、現代においても美術館や学術機関、陶芸家たちによる研究や復元の試みが続けられています。

科学的な視点からの解析や最先端技術による再現実験が進む中、それでも完全な曜変天目の復活は困難を極めており、その挑戦はまさに人類の美と技術の限界への挑戦とも言えるでしょう。

しかしながら、このような挑戦の積み重ねが、陶芸の世界に新たな知見と可能性をもたらしつつあります。

曜変天目茶碗は、過去の遺産であると同時に未来へのインスピレーションの源でもあるのです。

いつの日か、この「幻の名碗」の謎が解き明かされ、現代にその輝きが蘇る瞬間が訪れることを、多くの人々が夢見ていることでしょう。

曜変天目は、今後も永遠に私たちを魅了し続ける存在であり続けるに違いありません。